ものづくり企業のための、展示会成功の”5ステップ”【特別コラム】 カテゴリーキラーを武器に成果を10倍にする「展示会」活用法

はじめに

展示会に出展しても、

自社のブースの前を人が通りすぎていく…

多少の名刺交換ができても成果につながらない…

そんな経験をお持ちのものづくり企業の経営者は少なくないのではないでしょうか。

多くの企業が、展示会を“イベント”として終わらせてしまいます。

しかし、成果を出し続ける企業は違います。

展示会を「売上を再現できる仕組み」として設計し、経営の一部として回しているのです。

本レポートでは、その仕組みをどう構築し、

どのように「経営の成長サイクル」として活用できるのかを解説します。

偶然ではなく、意図して成果を積み上げるための展示会戦略──

その全体像を、具体的な事例とともにお伝えします。

もくじ

- ものづくり企業にとって展示会は未来を切り拓く舞台

- この夏の「展示会出展」事例(3事例ご紹介)

- 展示会を成功させる“5ステップ”

- 展示会を経営の両輪に変える“展示会成長サイクル”

- まとめ

- もっと学びたい方へ ― 経営のヒントが詰まった「お試し読み」のご案内

1.ものづくり企業にとって展示会は未来を切り拓く舞台

多くのものづくり企業が、展示会に力を入れても“手応えが薄い”と感じています。

準備に時間をかけ、想いを込めて出展したのに、思ったほど成果につながらない――そんな声を数多く耳にします。

もちろん、営業力や当日の運が全く関係ないわけではありません。

しかし、実際に成果を上げている企業を見ていくと、そこには共通する“土台”があります。

同じ展示会に出ても、成果に差が出るのはなぜか。

その違いは、営業マンの力量や一時的な運の良し悪しではなく、「選ばずにいられない提案」を設計しているかどうかにあります。

私たちはこの設計思想を「カテゴリーキラー」と呼んでいます。

カテゴリーキラーとは、御社の強みを凝縮し、お客様が思わず“選ばずにいられない”と感じる看板商品・看板技術のことです。

これこそが、展示会で確実に成果を生み出すための最初の出発点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一般的な認識

・展示会の成果は営業力や運次第

・中小企業は知名度がある大手に太刀打ちできない

・展示会で理想のお客様を集客するのは簡単ではない

↓

これからの考え方

・成果は「営業力や運」ではなく、カテゴリーキラーの有無による

・知名度が低くても、カテゴリーキラーがあれば集客できる

・正しい手順によって、多くの名刺を獲得し、理想顧客を開拓できる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「展示会に出ても、ブースにお客様が集まらない」「ほとんど成果がなかった」「わずかに名刺交換ができたが、費用に見合わない」「名刺交換はできたが、肝心な商談につながらなかった」…ものづくり企業の経営者から、そんな声をよく耳にします。

そんなとき、自社の商品や技術が受け入れられていないと感じたり、将来への不安を抱えたりすることもあると思います。

また、成果が得られなかった方は、展示会に出展しても、全く意味がないと感じている方もいらっしゃると思います。実際、過去に展示会へ挑戦したものの成果が出ず、その経験を踏まえて当社へ相談に来られるケースは少なくありません。

本来、展示会に出展しようと考えるものづくり企業の多くは、すでに自社が誇る技術や商品を持ち、日頃から多くのお客様に喜ばれている企業です。

商品や技術が劣っているわけではありません。

むしろ、「自社の強みをどう伝えるか」が整理しきれていないだけで、せっかくの魅力が十分に届かない――それが成果につながらない大きな理由です。これは努力が足りないのではなく、“伝え方の設計”が少しずれているだけなのです。

――この“実力と成果のギャップ”こそが、展示会における最大の課題なのです。

では、実際に“伝わる展示会”に変えるには、どうすればよいのか。

その鍵を握るのが、前述の「カテゴリーキラー」です。これを明確に設計し、正しい手順で取り組めば展示会はまったく別の結果を生み出します。

これまで、展示会に出ても、あまり集客ができなかった会社が、多くの名刺を獲得できるようになり、名刺の質も各段にあがり、展示会が理想顧客との出会いに変わる実例も少なくありません。中には、展示会で全く成果が出せなかった会社が、カテゴリーキラーを持つことで、出展直後から数ヶ月先まで商談スケジュールが埋まるほどの大きな成果をあげる 実例もあります。

――カテゴリーキラーを持つことで、展示会は、未来を切り拓く確かな武器になります。

成果を10倍に高めることも決して夢ではありません。

そもそも集客には「プッシュ型」と「プル型」があります。

プッシュ型は、テレアポや飛び込み営業のように、こちらから積極的に仕掛けていく方法です。

一方、プル型は、お客様の方から関心を持ち、自然に問い合せをしてくれる仕組みです。営業のしやすさや成約率の高さでいえば、当然プル型の方が優れています。

しかし、多くのものづくり企業にとって、このプル型の集客手段は決して多くありません。

その数少ない、しかも最も効果的な手段が「展示会」です。

展示会ほど、“見込客の方から訪れてくれる場”は他にありません。

とりわけ、ものづくり企業における展示会の主目的は明確です。

それは、新規顧客の開拓です。

これは多くのものづくり企業に共通する最大の経営課題のひとつでしょう。

既存取引への依存だけでは、いざという時に大きなリスクとなります。

「並行して新規を育てる」――この設計があるかないかで、将来の見通しは大きく変わります。

特に、主要顧客に依存した体制からの脱却は、早めに取り組むべき重要な経営課題です。

主要顧客を失うリスクはもちろんのこと、近年では、取引先の事業そのものが不振に陥るケースも増えています。

その影響を受けて、連動的に業績が悪化してしまう企業も少なくありません。

実際、そうしたリスクが現実となり、経営の立て直しを余儀なくされた事例も多く見聞きします。

だからこそ、今のうちから“自社の力で新しい販路を切り拓く”準備を進めておくことが重要です。そのための最も実践的な手段が、展示会の活用です。

展示会は、“守りの経営”から“攻めの経営”へ踏み出す最初の一歩です。新しい出会いを設計し、自ら販路を開拓できる体質をつくる――それこそが、これからの時代に求められる経営の姿です。

おそらく、すでに展示会に出展されている会社は、このことを十分に理解されていることでしょう。しかし実際には、思うような成果につなげるのは容易ではありません。

一方で、まだ出展したことがない会社は、経営課題を認識しながらも、「展示会をどのように活用すべきか」が分からずに足踏みしている場合もあるでしょう。

本レポートは、そうした経営者の方々に向けてまとめたものです。

実は、これまで「ものづくり企業のための展示会活用」を体系的にまとめた専門書籍や文献は存在しませんでした。

本レポートは、実際の成功事例をもとに、ものづくり企業のために初めて体系化した「展示会成功の”5ステップ”」を提示します。

当社はこれまで19年間にわたり、「カテゴリーキラーづくり」を通じて300社以上の中小企業の売上アップを支援してまいりました。

その中でも、とりわけものづくり企業を数多く ご支援し、展示会活用についても多くの指導経験を積み重ねてきました。

本レポートは、そうした蓄積された知見をもとに整理し、まとめたものです。

この夏、当社のお客様が複数社、展示会に挑戦しました。

当社は、出展企画やコンセプトづくりを支援しながら、それぞれの出展をサポートしました。

本レポートではその中から3社の取り組みをご紹介します。

大阪万博に出展した株式会社アックスヤマザキ様、ものづくりワールドに出展した株式会社松田商工様、甲斐ダイアログシステム株式会社様です。

いずれも、ご厚意により実名でのご紹介を快諾いただきました。

実際の企業名を挙げることで、より具体的にイメージしていただけると思います。

この場を借りて御礼申し上げます。

ここでご紹介する事例はいずれも製造業の事例ですが、展示会の活用法や成果につなげる考え方は、業種を問わず応用可能です。

サービス業関連の展示会や、卸売業・小売業が自社商品を開発して出展するケースにも役立ちます。

すでに展示会を活用している企業にとっては改善のヒントとして、これから展示会に挑戦しようとする企業にとっては具体的な準備の指針として、お役立てていただける内容になっています。

そして3社の取り組みからは、展示会を成功に導くための共通の要素が浮かび上がってきます。

多くの企業は、展示会の成果は「営業力や運に左右されるもの」と考えがちです。

それも自然な見方ですが、実際にはもっと再現性の高い方法があります。

本レポートは、そうしたものづくり企業の皆さまが“自らの力で市場を切り拓く”ための道筋を、事例と共に整理したものです。

次章では、その具体的な実践例を通じて、展示会がどのように未来を変えていけるのかを見ていきます。

2.この夏の「展示会出展」挑戦事例

事例1:MIRAIミシン、大阪・関西万博で大盛況! ― 社長自ら伝えるものづくりの使命

株式会社アックスヤマザキ 様

大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会・大阪ヘルスケアパビリオン)出展

2025年 8月5日(火)~8月11日(月)

1つめの事例は、大阪府の老舗ミシンメーカー、株式会社アックスヤマザキ様です。同社は、大阪・関西万博にて、2025年8月5日~11日まで出展し、まさに世界初となるカテゴリーキラーとして、立体物に直接縫える「MIRAIミシン」を発表しました。

「MIRAIミシン」は、トヨタ車体株式会社の特許技術「タグステッチ工法」と、中小企業のものづくり力を融合して開発された製品です。

商品のコンセプトづくりから展示会企画まで、約1年をかけて準備したプロジェクトです。

出展当日は朝から会場に活気が満ち、ブースの前ではスタッフが来場者を迎える声が飛び交っていました。

次々と来場者が訪れ、立ち止まって製品を見入り、実際に試し縫いをする姿も多く見られ、常に人だかりができるほどの盛況となりました。

今回の出展目的は、新商品の披露だけでなく「話題性の創出」「認知拡大」「ブランド発信」といったPR効果の獲得です。

実際にテレビや新聞などの取材も相次ぎ、十分な露出効果を得ることができました。

特筆すべきは、山崎社長自らが連日ブースに立ち、一般消費者と直接コミュニケーションを重ねた点です。

「これ、家でも使えますか?」「こんなものまで縫えるんですね!」――

社長は一人ひとりの質問に笑顔で答え、時にはデモンストレーションを交えながら、ミシンの魅力を熱心に語っていました。

同社はミシン専門メーカーとして「もう一度“一家に一台”を目指す」というミッションを 掲げています。

ミシン離れが進んだ現代においても、モノづくり・コトづくりを通じて新しい価値を創造する姿勢を、社長自ら体現していたことは、製造業が市場と向き合うあり方を考えるうえで、多くのヒントを与えてくれます。

事例2:対応しきれないほどの集客に成功!― 独自技術の「カテゴリーキラー」

株式会社松田商工 様

第37回ものづくりワールド東京(機械要素技術展)出展

2025年 7月9日(水)~7月11日(金)

続いて、千葉県浦安市の鉄工団地で金属加工業を営む、株式会社松田商工様の事例です。

同社は、当社のコンサルティングを通じて、カテゴリーキラー戦略の策定、ブランディングツール制作、展示会企画という3つの課題に約1年かけて取り組んできました。

過去には 展示会で思うような成果が得られなかった苦い経験もあり、その集大成として臨んだのが、今回の展示会出展でした。

本展示会では、松田商工様は、自社が誇る「鋼材曲げ」の独自技術をカテゴリーキラーとして前面に打ち出して出展しました。

その結果、ピーク時間帯は対応要員を増員したくなるほどの来訪を得て、約130社の名刺を獲得しました。

スタッフが対応しきれない状況でも、来場されたお客様が、何人も順番を待たれている姿が印象的でした。

そして、獲得した名刺のうち約半数は「A判定」(継続対応が必要な見込客)と評価され、現在、営業チームが積極的にフォローを進めています。

さらに、普段はあまりない、エンドユーザーからの直接の引き合いも複数あり、貴重な経験となりました。

また、特定地域からの反応が強いことも判明し、今後の有望市場の方向性が見えてきました。同社はコンサルティング開始当初から「マーケティングに強い会社になる」を目標に掲げ、今回の展示会もその一環です。

今後はニュースレター・DM・テレアポを組み合わせ、展示会を起点とした長期的な仕組みづくりに力を入れていく予定です。

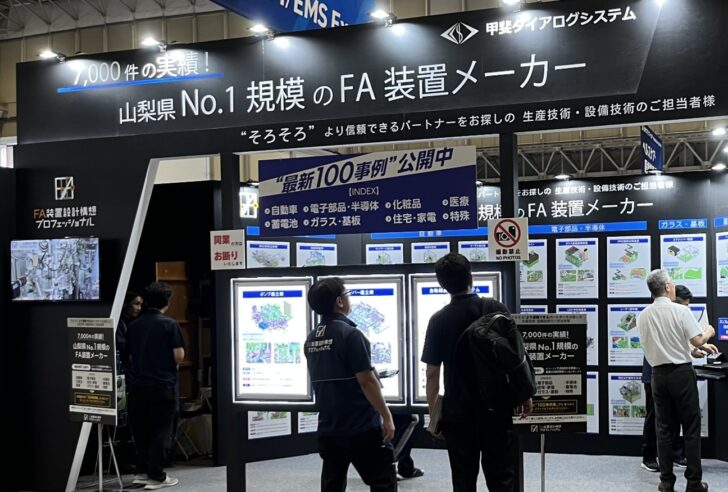

事例3:土台の戦略から検討を重ね、大盛況の展示会集客!―事業承継からの再出発

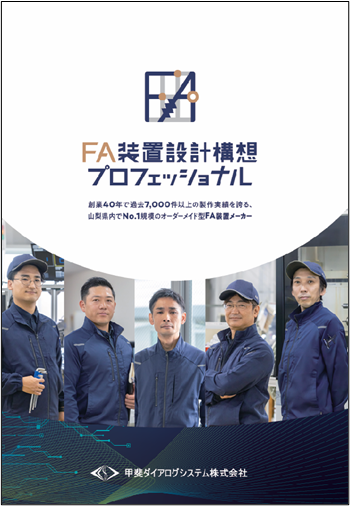

甲斐ダイアログシステム株式会社 様

第37回ものづくりワールド東京(ODM / EMS展)出展

2025年 7月9日(水)~7月11日(金)

3つめの事例は、山梨県を拠点にFA(Factory Automation)装置の開発と量産加工を手がける甲斐ダイアログシステム株式会社様です。

事業承継を経て、新しい経営体制のもとで初めて本格的に「戦略づくり」に取り組まれました。全体を通して約1年半のプロジェクトになりました。

まず、カテゴリーキラー戦略を策定し、自社の方向性を明確にしたうえで、ロゴマーク・パンフレット・ホームページといったブランディングツールを制作しました。

さらに、展示会の企画やブース設計の検討を進めました。

準備段階では、ターゲットの絞り込みやキャッチコピーの言葉選びなどを徹底的に議論しました。

出展前は、「本当に人が集まるのか」と不安もありましたが、実際には応援を含めた体制でも対応しきれないほど多くの来場者でブースは大盛況となりました。

名刺交換した280社のうち7~8割が理想的なお客様で、展示会直後から具体的な案件や工場見学の依頼が相次ぎました。

強い顕在ニーズを持つ市場で、同社の強みがしっかりと伝わり、好反応を 得た展示会になりました。

コンサルティングに参加されたメンバーの皆様が、お客様目線で強みをどう伝えるかを考えるようになり、言葉の工夫やロールプレイングを重ねたことが成果につながりました。技術力に加え「伝える力」が磨かれたことは、同社にとって大きな財産となりました。

―3社の挑戦が示す展示会活用の可能性―

「そうは言っても、うちは特殊な業界で…」「展示会でそこまで成果が出るなんて、正直信じにくい」――そんな声が聞こえてきそうです。

しかし、実際のところは、3社とも、最初から順調だったわけではなく、それぞれに悩みを抱えていた状態で当社に相談に来られて、勇気を出して挑戦されたのです。

-

アックスヤマザキ様の挑戦

受託製造の価格競争が厳しい…利益率がどんどん下がっていく――。

かつて同社が直面していたのは、そんな厳しい現実でした。

そこで「自社商品で勝負する」という決意を固め、当社にお越しになり、数年前からカテゴリーキラーづくりに本気で取り組み始めたのです。

受託製造が中心の会社が、自社商品を生み出して勝負していくことは、簡単なことではありませんが、「毎年1つヒット商品を生み出す」という目標を掲げ実践を繰り返しました。

その結果、5年連続でヒットを実現。利益率は大幅に改善され、その取り組みや業績の向上は業界内外でも注目され、日経トップリーダーの特集や『ガイアの夜明け』など著名メディアでも多数取り上げられました。

こうして自社商品をカテゴリーキラーとして育て上げ、今回、大阪万博という大舞台で「MIRAIミシン」を発表するに至ったのです。

決して一足飛びの成功ではなく、強い想いをもって、地道な挑戦と努力を積み重ねた結果でした。

-

松田商工様・甲斐ダイアログシステム様の挑戦

アックスヤマザキ様が“自社商品”で挑戦したのに対し、松田商工様と甲斐ダイアログシステム様は、“受託製造の技術”そのものを武器に変えました。

方向性は違っても、「強みを見つめ直し、どう伝えるかを設計した」という点は同じです。

松田商工様は、過去に展示会へ出展したものの成果が振るわず、方向性に悩まれていました。

そこで、「マーケティングに強い会社になる」という強い想いで、当社と共に自社技術を軸にしたカテゴリーキラーを設計。展示会準備を丁寧に重ねた結果、集めた名刺の約半分が継続対応が必要なお客様という成果につながりました。

初日から立ち寄りが絶えず、ブースでは技術説明の声が途切れないほどの賑わいでした。

甲斐ダイアログシステム様も、以前の展示会はうまくいっていませんでした。名刺はほとんど集まらず、集まった名刺も逆営業(売り込み目的)ばかりで、商談には一切結びつきませんでした。

しかし今回は、「強みを軸にした戦略づくりに挑戦する」という強い想いで、カテゴリーキラーを徹底的に磨き込み、誰に・何を・どう伝えるかを設計しました。

その結果、営業チームの手帳は、翌月まで予定でいっぱいになり、具体的な案件もお断りもしなければならないほどの状況になりました。

参加された社員様全員が“展示会が変わった”と実感したと言います。

展示会の本質

もちろん、業種や規模が違えば事情も異なります。

しかし、3社に共通していたのは“カテゴリーキラーを設計し、準備を重ねたこと”でした。

自社商品をカテゴリーキラーに据えるのか、あるいは受託製造の技術をカテゴリーキラーに据えるのか――アプローチは異なっても、成果を分けた本質は同じです。

このように、展示会の成果は決して偶然ではなく、戦略と準備によってつくられるものです。

展示会は「出展したから成果が出る」場ではありません。

「何をカテゴリーキラーとし、どう準備し、どう臨むか」で成果が大きく変わります。

だからこそ、ものづくり企業にとって展示会は、戦略次第で飛躍のチャンスとなる舞台です。

御社にも、必ず“カテゴリーキラー”の種はあります。それを明確にし、少しずつ形にしていくことで、展示会は確実に成果を生む舞台へと変わっていきます。

では、実際に展示会を成果につなげるにはどのような手順を踏めばよいのか――

次章では、その「展示会を成功させる”5ステップ”」を整理してお伝えします。

3.展示会を成功させる“5ステップ”

前章で紹介した3社の事例からも明らかなように、展示会の成果は「出展そのもの」ではなく、「どんな準備を重ね、どんな姿勢で臨むか」によって決まります。

では、どのような手順を踏めば、その成果を再現できるのか。

ここからは、成果を安定的に生み出している企業が共通して実践している「展示会成功の”5ステップ”」をご紹介します。

大まかな流れは以下の通りです。

展示会を成功させる“5ステップ”:

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ステップ1 前面に打ち出す!カテゴリーキラーの設計

~競合を圧倒する商品や技術を“主役”として前面に出す~

↓

ステップ2 資料に話させる!ブランディングツールの開発

~パンフレットやウェブサイトを、会社の価値を一人歩きさせる武器にする~

↓

ステップ3 0.3秒で足を止める!展示ブースの企画と当日の運用法

~キャッチコピー、導線、見せ方を来場者視点で設計する~

↓

ステップ4 2~3年で育てる!営業フォロー体制の確立

~展示会はゴールではなくスタート。継続的な接点づくりが欠かせない~

↓

ステップ5 聞き込んで顕在化させる!クロージング力の強化

~営業マンが相手のニーズを聞き出し、購買意欲を高める力が不可欠~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この5つのステップは、見込客の質と量を高め、商談・成約に接続するための実務プロセスです。

要は、イベントを一度きりで終わらせず、仕組みとして積み上げるための骨格と考えてください。

前章で取り上げた3社も、現時点で取り組みの段階には差こそありますが、基本的にこの流れに沿って実践することで成果を上げてきました。

展示会を本当の意味で成果につなげるために、ぜひこの”5ステップ”を押さえていただければと思います。

それでは続いて、それぞれのステップを詳しく解説していきます。

ステップ1 前面に打ち出す!カテゴリーキラーの設計

~競合を圧倒する商品や技術などを“主役”として前面に出す~

展示会では、多くの企業が「あれもこれも」と並べた結果、「結局何がウリか」が伝わらないブースになりがちです。

自社の魅力を幅広く見せたい気持ちは自然ですが、それがかえってメッセージをぼかしてしまいます。

ここで重要になるのが「カテゴリーキラー」です。

カテゴリーキラーとは、競合他社を圧倒する差別化された強い商品・サービス、あるいは 事業そのものを指します。

製造業でいえば、自社商品を持つ企業なら「看板商品」、受託製造が中心の企業であれば「看板技術」や「専門分野」といった形になります。外部との連携で新しい商品・サービスを生み出し、それをカテゴリーキラーとするケースもあります。

大企業でなくても、一つに絞れば来場者の記憶に強く残り、成果につながります。

逆に「いろんなことができます」と広げてしまうと、かえって何も伝わりません。

会社として「何で勝負していくのか」を決めるのがカテゴリーキラーです。

業界には多数の競合が存在し、しかも似たような技術や商品を提供しています――

だからこそ、「何で勝負していくのか」を決めることは簡単なことではありません。

しかし、私たちがこれまで300社以上の売上アップを支援してきた経験から言えるのは、どの会社にも必ず一つは“きらりと光るもの”があるということです。

そして重要なのは、それを見つけ、競合多数の中でどう際立たせるかです。

そのためには、あらためて市場をよく見る必要があります。

お客様のニーズを徹底的に分析し、競合他社も徹底的に分析する――この検証をしっかり行ってこそ、自信を持って「これがカテゴリーキラーだ」と言えるものが見えてきます。

5つのステップの中でも、ここが最も重要です。

自社のカテゴリーキラーを持つことは、単に展示会のメインを決めるのではなく、自社が戦っていくフィールドを定める作業とも言えます。

さらにその先には、独自の市場をつくっていくという思想が、カテゴリーキラーの根幹にあります。

つまり、ものづくり企業が力強く飛躍していくための戦略そのものです。

そこにはいくつかの大きなメリットがあります。

ひとつは、価格競争に巻き込まれにくくなること。

お客様の方から「ぜひ売ってほしい」と声がかかる流れをつくれば、無理に値下げせず、売り手優位のビジネスが可能になります。

もうひとつは、長期的な売上への貢献です。

カテゴリーキラーは一過性のヒットではなく、自社の強みを軸にしているため、継続的に売上を生み続けます。

さらに、一度カテゴリーキラーを生み出すだけでなく、受託製造の場合は得意領域を広げたり、自社商品であれば姉妹品やシリーズへと広げたりしていくことで、自社独自の市場を拡大成長させることができます。

そうなれば、お客様を追いかけなくても、業界から「この会社がなくては困る」と必要とされ、自然と顧客が集まってくるのです。

とはいえ「うちにはそんな強みはないのでは…」と感じられる方も少なくありません。

実際、多くの経営者が最初はそうおっしゃいます。

先ほどご紹介させていただいた、3社についても、最初は皆さん、本当に自社でカテゴリーキラーがつくれるのかと、不安をかかえて当社にご相談にこられています。

しかし、当社が300社以上の中小企業を支援してきた経験から言えるのは、整理を重ねることで必ず“土台となる強み”が明らかになるということです。

それをカテゴリーキラーに育てることで、多くの企業が成果を上げています。

そして、これまで多くの会社とお付き合いしてきて感じるのは、社歴の長い会社であっても、意外とお客様や競合の分析が十分にできていないということです。

さらに、自社の強みをしっかりと分析できていない会社も多く、ここにチャンスが眠っていることがあります。

おそらく、多くの製造業は主要顧客からの要望や自社商品の改善など、常に目の前の重要課題にフォーカスしているために、そのような分析や戦略づくりに意識が向きにくいのだと思います。

結果としてこれらの、市場調査や検証については、大切なことだとは理解していても、ほとんどの会社で実施経験がなく、なかなかうまく向き合えないのが現実だと思います。

しかし、だからこそ、ここを丁寧に掘り下げていくことで、他社にはないチャンスを見出すことができます。

同業他社も同じ状況にあることが多いため、早く気づいて取り組んだ会社ほど成果を上げているのです。

大切なのは、いきなり完璧な形をつくることではなく“まず一歩”を踏み出すこと。

小さな一歩からでも、成果につながるカテゴリーキラーに育てていけるのです。

「誰に・どんな課題を・なぜ自社が解決できるのか」──

この問いこそが、カテゴリーキラーづくりの第一歩です。

カテゴリーキラーは「戦略の核」です。

しかし、核があるだけでは成果は生まれません。戦略は、相手に伝わって初めて力を持つものです。

その戦略を市場で“見える形”に変え、顧客の記憶に残す手段こそが、ブランディングツールです。

次のステップでは、カテゴリーキラーを「伝わる仕組み」に変える方法を見ていきます。

ステップ2 資料に話させる!ブランディングツールの開発

~パンフレットやウェブサイトを、会社の価値を一人歩きさせる武器にする~

展示会の現場でよく聞くのが、「あの人がいないとうまく説明ができない」という声です。

しかし、いくら優秀な営業マンがいても、その場限りの説明では伝えきれないことがあります。

成果を安定させるためには、営業マンの力に依存しない仕組みが欠かせません。

そのために必要なのが、属人性に左右されにくい“資料で語れる”ことです。

これを準備することで、展示会での取りこぼしが大きく減ります。

そして、この“資料で語れる”ことを実現する中心となるのが、カテゴリーキラーをしっかりと伝えられるブランディングツールです。

ここでいうブランディングツールとは、単なる会社案内や製品カタログのような情報提供の道具ではありません。

会社や商品の強み、独自性を「ブランド」として印象づけ、会場にいなくても一人歩きして価値を伝え続けてくれる資料のことを指します。

理想を言えば、営業マンが話さなくても、パンフレットやウェブサイトが十分に会社の魅力を伝えてくれるレベルが望ましいのです。

実際には、ツール整備まで手が回りにくいのが実情だと思いますが、ここをしっかりと整えると名刺交換から商談化へのつながり方が大きく変わります。

混み合った場面では営業マンが十分に対応できず、来場者がパンフレットだけを持ち帰るケースが多々あります。

また、来場された方が会社に帰って上司に報告する際も、誰もがうまく説明できるとは限りません。

こうしたときこそ、ブランディングツールが真価を発揮します。

例えば、松田商工様や甲斐ダイアログシステム様では、来場者対応が追いつかない 場面でもパンフレットが“もう一人の営業マン”として機能しました。

さらに軽視されがちなのがロゴマークです。

ロゴマークは「顔」のようなものです。

会社であれば会社の顔、商品であれば商品の顔、特定事業を表すのであればその事業の顔となります。

しっかりと作り込むことで、展示会だけでなくあらゆる顧客接点で効果を発揮します。

特に、受託製造が中心の企業では、ロゴマークはあまり重視されていませんが、顔づくりは記憶に残る印象づけにつながります。

次項に、株式会社松田商工様と、甲斐ダイアログシステム様の実際のブランディングツールの一部をご紹介します。

自社のカテゴリーキラーを決め、そしてそれを具体的に表現したものになります。

株式会社松田商工様のブランディングツール

<事業ネーミング・ロゴマーク・タグライン※>

<パンフレット>

<ウェブサイト>

※タグラインとは、ネーミングを補完する説明文です。

甲斐ダイアログシステム株式会社様のブランディングツール

<事業ネーミング・ロゴマーク・タグライン>

<パンフレット>

<ウェブサイト>

ロゴマークやパンフレット、ウェブサイトなど、営業用のツールを一通り整えてみたものの、どこか統一感がなく“うまくまとまらない”と感じたことはありませんか?

実際、私たちが多くの中小企業を見てきた中でも、この“うまくまとまらない状態”に陥っているケースは少なくありません。

では、どうすれば“うまくまとまらない状態”から抜け出せるのか。

解決の鍵は、市場分析に基づいたカテゴリーキラーを決めることです。

そして、それを核に据え、言葉とビジュアルを統一することです。

これにより、営業とツールが噛み合い、来場者の記憶に残るブランディングツールが完成します。

営業だけでは限界がありますし、逆にツールだけでも動きません。

大切なのは、両輪として成果を高める仕組みを持つことです。

松田商工様や甲斐ダイアログシステム様の事例でも、カテゴリーキラーを生み出し、ロゴマークやパンフレット、ウェブサイトを整備したことで来場者の記憶に残り、展示会後の接点づくりにつながりました。

パンフレットとウェブサイトは、あまり重視されていない会社も多いのですが、実は、これらはどんな会社でも整えるべき「二大ブランディングツール」となります。

これらが整っていれば営業マンの説明も軸がぶれず一貫性が生まれ、誰が話しても同じ魅力を伝えられます。

さらに展示会では、営業マンが全員接客中でも、資料が“もう一人の営業マン”として強みを伝え続けます。

ブランディングツールは社外への信頼獲得にとどまりません。

パンフレットに自社の強みを整理してまとめることで、社員も価値を理解し、同じ方向を向いて発信できます。

社内の意識統一や人材育成にも直結し、「自社の強みを理解できた」「以前より自信をもって営業できるようになった」という声も少なくありません。

ぜひ貴社でも、

• ロゴマークやビジュアルが「顔」として印象に残るレベルか

• パンフレットにカテゴリーキラーが一つ明確に打ち出されているか

• ウェブサイトで同じ情報をすぐ確認できるか

この3点を点検し、“自ら一人歩きできるレベル”になっているかをご確認ください。

営業とツールが同じ方向を向いたとき、展示会は単なる“出展”ではなく、安定して成果を生み出す舞台へと変わります。

もし御社の展示会が、理想の顧客との出会いで溢れる場になるとしたら──。

その具体的な方法を、次章でお伝えします。

ステップ3 0.3秒で足を止める!展示ブースの企画と当日の運用法

~キャッチコピー、導線、見せ方を来場者視点で設計する~

展示会に出展しても、「あれほど準備したのに…」という経験はありませんか。

「お声がけが足りなかったのでは」「もっとチラシを配れば良かったのでは」と考えてしまう経営者も少なくありません。

しかし実際には、展示会の成果を左右するのは営業力や運ではありません。

真の分かれ目は、ブースの企画と当日の運用 にあります。

ここを誤解したままでは、せっかくの投資が「偶然頼み」に終わってしまいます。

ここでは、多くの企業が抱きやすい3つの誤解を取り上げ、それぞれにある「本当の真実」をご紹介します。

誤解1:「まずは出てみれば、何かしら成果がある」

展示会は“出ること自体”に価値がある――そう考えてしまうのは自然です。

実際、多くの会社が「まずは露出を増やそう」「知名度が上がれば次につながるはずだ」と期待し、出展を意思決定します。

しかし、この前提に立つかぎり、準備は“広く浅く”になりやすく、当日の判断軸も「人通りの多さ」「賑わい」といった表層の指標に引っ張られてしまいます。結果として、肝心の相手(=自社のカテゴリーキラーが最も刺さる来場者)に届かない――これが、多くの会社が体験する“努力と成果の不一致”の正体です。

☞真実:成果は「出展先の選定」と「顧客ニーズ仮説の精度」で決まる

展示会を成功させるうえで、まず問われるのは「どの展示会に出るのか」という選択です。

展示会を「ただ出ることが目的」のイベントにしてしまうのか、それとも「自社のカテゴリーキラーを広げるための戦略的な舞台」として選び抜くのか――ここで大きな差が生まれます。

そして、出展先を定めた後に欠かせないのが、その展示会で狙うべき具体的な顧客像と、彼らが抱えている課題やニーズを明確に描くことです。

この仮説を、できるかぎり精度の高いものとして立てられているかどうかが、その後のキャッチコピーや展示内容、さらにはブース全体の設計を左右し、最終的な成果を大きく分けます。

展示会で成功している会社は、この仮説づくりに一番力を入れています。

ぜひ貴社でも、「出展先の選定」と「顧客ニーズ(仮説)の明確化」の2点を、まず最初に確認してみてください。

この2点がずれていたら、いくら準備を重ねても成果にはつながりませんので慎重な検討が必要です。

誤解2:「キャッチコピーはセンスで決まる」

展示会で成果を出すには強いキャッチコピーが必要――この点は多くの経営者が理解しています。

しかし、その一方で「キャッチコピーは言葉のセンスで決まる」「文章のうまい人に任せればよい」と考えてしまうケースが少なくありません。

結果として、ブースにはきれいな言葉が並んでいるのに、来場者の足は止まらない……そんな光景が繰り返されています。

☞真実:キャッチコピーは“カテゴリーキラーと顧客課題の結びつき”で決まる

強いキャッチコピーが生まれるかどうかを分けるのは、言葉のセンスではありません。

ポイントは、自社が持つカテゴリーキラーと、来場者が抱える具体的な課題やニーズをどれだけ鋭く結びつけられるかです。

展示会の来場者がブースを目にとめる時間は、わずか0.3秒前後。ほんの一瞬で立ち止まるか通り過ぎるかが決まります。

実際に会場を歩いたことがあれば、目の前を人が絶え間なく流れていく光景を思い出せるでしょう。

その瞬間に足を止めさせる唯一の要素こそ、カテゴリーキラーと来場する顧客課題を直結させたキャッチコピーなのです。

キャッチコピーとは、想定顧客の心をつかむブースの中心となる言葉であり、カテゴリーキラーをターゲットの心に一瞬で突き刺すための言葉です。

ここで注意したいのは、カテゴリーキラーが一つでも、出展する展示会や想定する顧客層、想定ニーズによって切り口や表現を変える必要がある点です。

つまり同じカテゴリーキラーでも、「誰に」「どの場で」「どんな課題に応えるのか」によって最適なキャッチコピーは異なります。

そのためには、前項で述べた「顧客ニーズ仮説の明確化」が欠かせません。

さらに、それをどのようにブースで掲示するか、補足説明文をどこに配置するかといった工夫も成果を左右します。

キャッチコピーをただ壁に貼るのではなく、来場者の視線の流れを設計し、キャッチコピーと補足説明が連動して心に残るように設計することが重要です。

真実は、キャッチコピーはセンスではなく“カテゴリーキラーと来場する顧客課題を結びつける設計”によって決まるのです。

だからこそ、まずは強いキャッチコピーの開発に力を注ぎ、その上で掲示や補足の工夫を重ねることが欠かせません。

ぜひ貴社でも、「来場者が0.3秒で心をとめるキャッチコピーになっているか」を点検してみてください。

誤解3:展示会対応は社員のやる気次第でうまくいく

展示会での成果を「誰がブースに立つか」「担当者のやる気次第」で片づけてしまう企業は少なくありません。

確かに、経験豊富な営業担当が立てば会話の切り出し方もスムーズで、成果につながりやすいでしょう。

逆に慣れない社員では「うまく説明できなかった」と反省する場面も出てきます。

しかし、成果を社員のやる気に委ねている限り、対応はいつまでも属人的で、結果は安定しません。

☞真実:やる気ではなく“カテゴリーキラーを一貫して伝える仕組み”が必要

展示会を成果に結びつけるには、展示ブースにおける来場者対応をどう設計するかが特に重要です。

大切なのは、誰がブースに立っても一定の対応ができる仕組みを持つこと。属人的なやり方に頼るのではなく、対応方法をあらかじめ整理し、全員が共通の水準で実行できるようにしておく必要があります。

実際には、想定される来場者との会話をいくつかのパターンに分け、それぞれに合わせた基本の流れを設計します。

たとえば「初めて接点を持つ人」「すでに関心が高い人」「具体的に相談したい人」――こうしたパターンごとに会話の型を用意するのです。

その際に、トークスクリプト(会話の内容を想定してまとめた台本)を作成し、社員全員が同じ言葉・同じ流れでカテゴリーキラーを伝えられるように準備します。

さらに、それを実際に使いこなせるようにロールプレイング(実践を想定した練習)を重ねれば、会話の切り出しから名刺交換、情報記録までをスムーズに行えるようになります。

もちろん、実際の会話では相手の反応や状況に応じて柔軟に流れを変える必要があります。

しかし“基本の型”を持っていることで、誰もが安心して対応でき、気持ちに余裕が生まれます。

その結果、来場者に落ち着いた姿勢で向き合え、より良いコミュニケーションが可能になります。

さらに重要なのは記録の仕組みです。

単に名刺の枚数を増やすのではなく、来場者がカテゴリーキラーにどの程度反応したのかを簡単に残せるようにしておくことが大切です。

展示会は短期間に多くの来場者と接触する場ですから、後日のフォローに活かせる形で情報を整理できるかどうかが成果を大きく左右します。

最終的に目指すのは、「誰が対応しても、同じように話し、同じように情報を残せる」状態です。これを実現することこそが、オペレーション設計の要になります。

展示会出展は、中小企業にとって決して安い投資ではありません。

だからこそ、成果につながるオペレーションまでを含めて設計しておくことで、投資回収の見通しが格段に立ちやすくなるのです。

ぜひ貴社でも、対応の型と記録の仕組みが整っているか、一度点検してみてください。

ステップ3では、展示会で成果を左右する3つの誤解と、その裏にある本当のポイントを見てきました。――

「なかなか大変そうだな」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、成果を出す展示会には、準備と設計の手間が伴います。

ですが、それこそが“出会いをチャンスに変える”ための土台になります。

そして、展示会の成功はこれで終わりではありません。

ブースでの出会いはゴールではなく、次の関係づくりの始まりです。

展示会後、どのように接点を保ち、信頼を育てていくか——。

ステップ4では、見込客を“商談につながる関係”に育てるフォロー体制をお伝えします。

ステップ4 2~3年で育てる!営業フォロー体制の確立

~展示会はゴールではなくスタート。継続的な接点づくりが欠かせない~

多くの企業が、展示会での成果を「その場での名刺交換や会話」に限定してしまいます。

確かに展示会直後に強い引き合いが生まれることもあります。しかし現実には、その場で即契約に至るケースはごく一部にすぎません。

市場の成熟度や競合状況によって成約スピードは大きく異なり、導入や切り替えの判断に時間を要するのが普通です。

買う側の立場に立ってみればよくわかります。

製造業の企業が新しい機械を導入したり、仕入れ先を見直したりするタイミングは、年に何度もあるわけではありません。

むしろ「現状の取引先で間に合っている」という状態のほうが多く、新しい取引先をすぐに探す必要を感じていないのです。

だからこそ、展示会での出会いは「ゴール」ではなく、新しい関係づくりの“入口”と考えることが基本です。

実際には、展示会での出会いの大半は「名刺交換しただけ」で終わってしまいます。

来場者の立場になればよくわかるでしょう。

1日に数十ものブースを回り、次々と名刺や資料を受け取るため、ほとんどが埋もれてしまうのです。

だからこそ重要なのは、忘れられないよう継続的に接点をつくり、記憶に残り続ける工夫 です。

とくに製造業では、設備更新や取引先見直しの判断が年単位で訪れることが多いため、最低でも2~3年間は丁寧にフォローを重ねて「見込客を育てる」ことが基本となります。

ここでいう「育成」とは、継続的に接点を持ちながら、自社の存在や強みを理解してもらい、購買意欲を高めていくプロセスを指します。

具体的な手段は次の通りです。

- 定期的なニュースレターやメール配信:

⇒技術情報や業界動向を共有し、自社を思い出してもらう。

- 事例紹介や導入効果の共有:

⇒同業他社の活用事例を伝え、導入イメージを具体化させる。

- 小規模イベントや工場見学への招待:

⇒対面接点を重ね、信頼関係を深める。

- 営業担当からの定期フォロー:

⇒電話や訪問で状況を確認し、課題が顕在化したタイミングを逃さない。

- 展示会後の追加資料送付やアンケート:

⇒来場時の関心をフォローし、次の会話へつなげる。

これらは一例ですが、自社に合ったやり方で、継続的にカテゴリーキラーを理解してもらう仕組みをつくることが大切です。

単独では小さな取り組みでも、積み重ねによって「まだ購入を考えていない顧客」を「検討したい顧客」へと育てていきます。

「育成」に取り組まないリスク

しかし現実には、この「育成」に取り組まず、展示会で得た名刺をそのまま放置してしまう企業が数多く存在します。

これは、種をまいたのに水も肥料も与えず、ただ実りを待つようなものです。

展示会で集めた名刺は単なるリストではありません。将来の収穫につながる種です。そこに継続的に手をかけて育てていくことで初めて成果につながります。「見込客を集める」と「見込客を育てる」は掛け算の関係にあります。

どちらか一方が欠ければ成果は小さくなり、両方を行ってこそ大きな実りになります。

仕組みとしての営業フォロー体制

問題は、この長期的なフォローを営業担当の“やる気”や“裁量”に任せてしまう点です。営業マンの机の中で、貴社の大切な資産(名刺)が眠ったままになっていないでしょうか?

これは営業マンの責任ではありません。営業は、できるだけ成約に近い案件に集中するべき存在です。

だからこそ、長期的な見込客フォローは“会社の仕組み”として設計することが不可欠です。

定期配信の仕組みやリスト管理のルール、情報提供のコンテンツを組織的に用意することで、見込客リストは初めて「活きた資産」となります。

BtoBの事業では、たった1件の顧客が将来大きな売上につながることも少なくありません。

ですから、仮に成約が「1000分の1」の確率であっても、1000件すべての見込客に対して育成の仕組みを用意することが求められます。展示会出展にだけにお金と時間をかけて、せっかく集まった見込客をフォロー、育成しないことは、投資回収率を大幅に下げてしまいます。

フォロー体制を社員教育に活かす

BtoBの営業フォローは、前述の通り基本的に情報提供を通じて、お客様に自社のカテゴリーキラーを理解してもらうことが中心になります。

つまり、自社が誇る商品・サービス、技術などについて、時間をかけて理解してもらうことになりますが、これらの情報はそのまま、見込客だけではなく既存のお客様へのアプローチにも使えますし、社員教育にも使えるものになります。

そういった視点も持って、営業フォロー体制を考えていくことも大切です。

以上、いくつかのポイントをお伝えしましたが、現実的には、大多数のものづくり企業は人員も限られていますし、時間やコストを大幅に割くことができないと思います。

ですから、あまり無理をせずに、自社にあった最適な形で、続けられる営業フォロー体制のありかたを検討していくことが大切です。

フォロー体制によって見込客との接点が育ち、商談のチャンスが生まれます。

しかし、そこから実際の成約へとつなげるためには、もう一つ重要な力が必要です。

それが、次にご紹介する「聞き込む営業」――お客様の課題を引き出し、購買意欲を高める力です。

ステップ5 聞き込んで顕在化させる!クロージング力の強化

~営業マンが相手のニーズを聞き出し、購買意欲を高める力が不可欠~

展示会で名刺は集まったのに、商談につながらない――。

その原因を「営業力不足」と考える経営者は少なくありません。

しかし、問題は“営業力が足りない”ことではなく、“営業の方向が間違っている”ことです。

多くの会社が、初対面の場面で売り込みに走り、相手の声を引き出すことを忘れてしまっているのです。

法人営業では、顧客自身が課題を明確に認識していないケースが大半です。

だからこそ、相談されて答えるだけでは不十分。相手に気づきを与える質問を通じて、潜在ニーズを顕在化させることが欠かせません。

私たちはこれを「売り込む営業」ではなく「聞き込む営業」と呼んでいます。

その基本は以下の3つです。

- 事前に相手を調べ、心から関心を持って臨むこと

- 相手の状況に合わせて質問し、課題を共有すること

- 相手にじっくり話してもらい、潜在ニーズを引き出すこと

実際にある製造業から依頼を受けて、営業マン10名に対してこの「聞き込む営業」を集中的に実践したところ、最初は成果が出なかった人たちが次々に新規開拓に成功し、最終的には事業部売上の半分を新規で稼ぎ出すまでに成長しました。

特別な才能ではなく、訓練で改善できるスキルなのです。

クロージングとは「契約を迫ること」ではありません。

「顧客が自分で気づいた課題を解決したい」と思える状態に導くことです。

聞き込む力を磨き、組織全体で強化していくことは、展示会を成果へとつなげる決定打となります。

ただし――ここで忘れてはいけないのは、どれほど丁寧に聞き込んでも、最初にお客様の関心を惹きつける“カテゴリーキラー”がなければ、真剣に耳を傾けてもらえないという点です。

展示会で成果を生み出すには、まず「これは自分に関係がある」と感じさせるカテゴリーキラーがあり、そのうえで聞き込む営業が活きてきます。

両輪が揃ってはじめて、名刺交換から商談化への流れが安定して生まれるのです。

本章では、展示会を成功させる“5ステップ”について解説をしてきました。

展示会を成功させる“5ステップ”:

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ステップ1 前面に打ち出す!カテゴリーキラーの設計

~競合を圧倒する商品や技術を“主役”として前面に出す~

↓

ステップ2 資料に話させる!ブランディングツールの開発

~パンフレットやウェブサイトを、会社の価値を一人歩きさせる武器にする~

↓

ステップ3 0.3秒で足を止める!展示ブースの企画と当日の運用法

~キャッチコピー、導線、見せ方を来場者視点で設計する~

↓

ステップ4 2~3年で育てる!営業フォロー体制の確立

~展示会はゴールではなくスタート。継続的な接点づくりが欠かせない~

↓

ステップ5 聞き込んで顕在化させる!クロージング力の強化

~営業マンが相手のニーズを聞き出し、購買意欲を高める力が不可欠~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

“5ステップ”については、それぞれが独立した取り組みではありません。

カテゴリーキラーを起点に、ブランディングツール、展示ブース、営業フォロー、そして聞き込み営業へとつながり、一つの循環をつくります。

この循環こそが「展示会をイベントで終わらせず、仕組みとして積み上げる」ための基盤です。

次章では、その全体像を「展示会成長サイクル」として整理し、どのように回していけば成果が積み重なっていくのかを解説します。

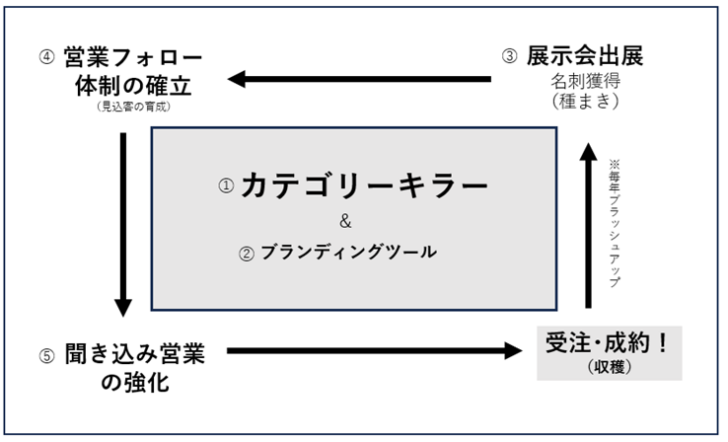

4.展示会を経営の両輪に変える“展示会成長サイクル”

多くの会社は、展示会を「その場限りのイベント」として終えてしまっています。

名刺を集め、少しフォローをして一区切り。次の出展が決まるまで特に動かず、またゼロから準備を始める――。

一見、当たり前の流れのように思えますが、実はこの繰り返しこそが、成果を積み上げられない最大の要因なのです。

展示会は、営業力や運で左右されるものではありません。イベントとして消費するのか、それとも仕組みとして積み上げるのか。その捉え方の違いが、成果の持続性を決定づけます。

展示会活用の本質は「農業」に似ています。

スタート地点には、必ずカテゴリーキラーとブランディングツールがあります。

それらを武器に展示会で名刺を獲得し(種まき)、営業フォロー体制を通じて見込客を育成し、さらに聞き込み営業によってニーズを顕在化させ、最終的に受注・成約(収穫)へとつなげていきます。

そして大切なのは、この流れが一度きりでは終わらないということです。

同じ手順を再現しながら、毎年ブラッシュアップを重ねていくことで、成果を積み重ねる仕組みができあがります。

まさに“再現できる成長サイクル”として、年を追うごとに売上が厚みを増していくのです。この一連の流れを整理したのが、下の「展示会成長サイクル」です。

(前章の展示会を成功させる“5ステップ”を踏まえた図です)

<展示会成長サイクル>

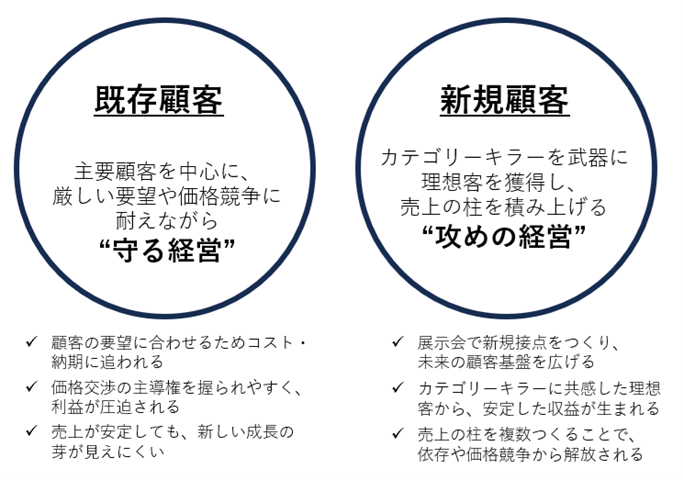

ここで理解していただきたいのは、経営には「守り」と「攻め」の両輪があるということです。

実際、多くのものづくり企業は、この「守り」において非常に優れています。

主要顧客との関係を大切にし、厳しい要望や価格競争に耐えながら、長年にわたって会社を支えてこられました。その誠実さと粘り強さが、今日まで事業を継続できている最大の理由といえるでしょう。

ただ、その一方で「攻め」はどうしても後回しになりがちです。

展示会に出展しても、新規顧客の獲得が思うように進まず、結果として既存顧客への依存が続いてしまう。

これは決して特別なことではありません。むしろ、多くの企業が同じような課題を抱えながら、それでも懸命に次の一歩を模索しているのです。

だからこそ必要になるのが、カテゴリーキラーを武器に新規顧客を開拓し、売上の新しい柱を積み上げる“攻めの経営”です。

守りで会社を支えつつ、攻めを仕組みとして加えることで、価格競争に振り回されない安定した“守りと攻め”の両輪経営基盤が築けます。

<カテゴリーキラーで実現する、“守りと攻め”の両輪経営>

この図が示すように、既存顧客に依存した「守りの経営」は、主要顧客を中心に厳しい要望や価格競争に耐えながら事業を支える姿勢です。

売上の安定感はある一方で、新しい成長の芽が見えにくく、利益も圧迫されやすいのが実情です。

それに対して「攻めの経営」は、カテゴリーキラーを武器に展示会で理想の新規顧客を獲得し、売上の新しい柱を積み上げる取り組みです。

理想客との接点が未来の基盤となり、複数の柱を持つことで価格競争への依存から解放されていきます。

そして、ここで大切なのは順序です。

新規顧客の獲得に向けて仕組みを整えることは重要ですが、その前に“何を中心に据えるか”が明確でなければ、仕組みは機能しません。

どんなに精巧に設計しても、方向づける“核”がなければ成果は生まれないのです。その核こそ――カテゴリーキラーです。

カテゴリーキラーがあることで、展示会という仕組みが意味を持ち、フォローや営業活動といった一つひとつの動きが一貫してつながります。

逆に、カテゴリーキラーを欠いたまま仕組みだけを整えても、サイクルは空回りし、努力が積み重ならないのです。

先の事例でも触れたように、当社に相談に来られる企業の多くも、当初は「展示会に出ても成果が出ない」「新規顧客の獲得が続かない」と悩まれていました。

しかし、この点にいち早く気づき、まず“核となるカテゴリーキラー”を確立したうえで、そこに仕組みを整えていったことで、かつて成果が出せなかった会社が見違えるような成果を上げるようになっています。

つまり、成果を再現し続ける企業は、カテゴリーキラーを軸に仕組み全体を噛み合わせて動かしているのです。

こうして展示会を仕組みとして回せば、既存顧客依存から脱却し、価格競争に振り回されない安定した経営基盤を、自らの手で築いていくことができます。

では、この仕組みを自社にどう取り入れるのか。

次章のまとめでは、そのために経営者がどのような視点を持ち、最初の一歩を踏み出すべきかをお伝えします。

5.まとめ

~展示会を、経営を変える舞台にする~

展示会で成果を上げる企業は、決して運や偶然に頼っていません。

成果の裏には、必ず明確な狙いと、それを形にする準備があります。

そして、その中心にあるのが――カテゴリーキラーです。

成功している企業は、例外なくこの“核”を持っています。

カテゴリーキラーを軸に据えることで、展示会という取り組みは、単なるイベントではなく「成果を再現できる仕組み」へと変わっていきます。

来場者との出会いを一度きりで終わらせず、自社の強みをもとに“次の売上”を生み出す流れをつくることができるのです。

ここまで紹介してきた5つのステップは、単なるノウハウではなく、会社を「再現可能な 成長サイクル」に変えるための設計図です。

しかし、どれほど優れた仕組みを描いても、それを動かすのは“経営者の決断”にほかなりません。

多くの企業は、「いずれやろう」と考えたまま時間を過ごしてしまいます。

それはやる気がないのではなく、“確信”を持てないからです。

だからこそ、最初の一歩は、大きな決断を迫ることではなく、確信を持てる形を少しずつ見つけていくことに意味があります。

そうした中で、「重要なのはわかるが、どこから手をつければよいのか」と感じる方も多いでしょう。

それは、まったく自然なことです。多くの経営者が、同じように手探りの中から一歩を踏み出しています。

実際、カテゴリーキラーの設計で多くの企業が悩むのは、どこを見て方向を定めるかという点です。よくある失敗は、市場の実態を十分に見ないまま進めてしまったり、社内の感覚だけで“自社の強み”を語ってしまったり――。

その結果、お客様の視点や競合の存在を見落とし、せっかくの努力が成果につながらないケースが少なくありません。

だからこそ、一歩ひいて、冷静に「顧客」「競合」「自社」の三つを見渡す視点が欠かせないのです。

さらに、多くの経営者が誤解してしまう注意点があります。

それは、当社の事例をご覧になり、「ネーミングやキャッチコピーを工夫すれば、それで成果が上がるのでは」と考える方が少なくないということです。しかし、本当に重要なのは、そこではありません。

成果を分けているのは、言葉の巧みさではなく、その裏側にある“設計の精度”です。

綿密な市場調査からカテゴリーキラーを導き出し、顧客ニーズがあり、競合が手薄で、自社が優位に戦える領域を見極めてこそ、初めてネーミングや表現が意味を持ちます。

この順序を誤り、表面的なデザインや言葉づくりに走ってしまうと、いくら見栄えを整えても力強い成果は得られません。

一番よくないのは、言葉と実態が微妙にずれてしまうことです。メッセージと現場の体験が噛み合わないと、お客様は無意識のうちに違和感を感じ取り、行動をためらいます。それはデザインや表現の問題ではなく、戦略の設計の問題です。

実際、そのような失敗を経て当社に相談に来られる企業も少なくありません。

だからこそ、“見せ方”ではなく戦略の設計にこそ、最大の時間をかけていただきたいのです。

繰り返しになりますが、成功している企業は例外なく、「顧客」「競合」「自社」の三点を冷静に見極め、「何を中心に据えるか」を明確にしてから動いています。その設計の順序を誤らないことが、成果を手にする最大のポイントです。

そして、この「何を中心に据えるか」、つまりカテゴリーキラーを何にするか、という考え方こそ、展示会の枠を超え、企業のすべての活動を方向づける基盤になります。

つまり、カテゴリーキラーの考え方は、展示会だけにとどまらず、営業・広報・販促など、すべての活動に通じる“戦略の核”になるということです。

この核があることで、展示会での発信と営業現場での提案、さらには会社全体の“伝え方や見せ方”までもが一つの方向にまとまり、どの接点でも同じ価値を一貫して伝えられるようになります。

さらにこの一貫性は、新規の販路開拓にとどまらず、社員の意識改革や人材育成、採用活動にも好影響を与えます。

自社の価値が明確であるほど、社員は自信を持って動けるようになり、共感する人材が自然と集まりやすくなります。

実際に、当社とともにカテゴリーキラーを生み出し、躍進している多くの企業でも、こうした好循環が次々と生まれています。

そしてカテゴリーキラーを起点に、自社独自の市場をつくっていくことこそ、ものづくり企業が価格競争を超えて成長し続けるための最重要テーマです。展示会は、その第一歩を具現化できる場でもあります。たとえ小さな出展であっても、そこにカテゴリーキラーを明確に据え、設計して臨めば、展示会を「未来を変える舞台」に変えることができます。

いま、日本の製造業は大きな転換点を迎えています。

人手不足や原材料価格の高騰、海外調達網の変化、そしてAIや脱炭素など技術革新の波――。

これまでの延長線上の経営だけでは、持続的な成長を描きにくくなっています。

これまでに築きあげてきた、技術力や信頼関係といった資産を、どう次の成長へつなげていくかが問われる時代です。

受託でものづくりをしている企業は主要顧客だけに頼らない体制づくりが求められます。

より多くのお客様に喜んでもらえる、自社主導の経営に舵をきっていく必要があるでしょう。

また、自社商品を展開している企業も、既存製品に頼るだけでは前に進めません。

時代や市場の変化に合わせて、“自社らしい価値”を明確にし、発信していく力が求められています。

その中心にあるのが――カテゴリーキラーという“経営の軸を定める思想”です。

先が見えにくい時代の中で、ものづくり企業の多くの経営者が、大なり小なり将来の不安をかかえていると思います。

それはどの会社も同じだと思います。

大切なことは、その不安を希望に変えて、挑戦の一歩を踏み出すことではないでしょうか。

自社の強みを核に据え、最適な市場をコツコツとつくりあげていくこと。

それこそが、展示会を単なる出展の場から「未来を変える舞台」へと変え、3年、5年、10年先の成長を確かなものにする一歩になるはずです。

ぜひ、本レポートをきっかけに、その一歩を踏み出してください。

きっと、その勇気が報われる日がくるはずです。

6.もっと学びたい方へ ― 経営のヒントが詰まった「お試し読み」のご案内

本コラムでは、「カテゴリーキラー」を軸に据え、展示会を“偶然の出会い”ではなく“再現できる仕組み”へと変える考え方をお伝えしてきました。

強みを明確にし、それをブランディングツールで伝え、展示会で見込み客と出会い、営業フォローで関係を育て、聞き込む営業で商談へつなげる――。

この一連の流れが、企業の成長を支える「展示会成長サイクル」です。

もし本レポートを読まれて、「自社のカテゴリーキラーをもっと深く掘り下げたい」「自社らしい強みを明確にしたい」と感じられた方には、下記の当社代表書籍「儲かる10億円ヒット商品をつくる!カテゴリーキラ戦略」(セルバ出版)をお勧めします。

こちらの書籍では、“カテゴリーキラー”の考え方とつくり方を、実例と手順で詳しく解説しています。

受託製造が中心のものづくり企業も、自社商品製造が中心のものづくり企業も、どちらもお役に立てる内容です。

Amazon、全国書店でお求めいただけます。

なお、現在、この書籍の一部を無料で読める【お試し読みPDF】を特別公開中です。

ご興味がある方は、ぜひこの機会にダウンロードしてお役立てください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

👉【ダウンロードはこちら】

https://www.mr-m.co.jp/bookoffer/

※1分ほどの簡単なフォーム入力で、すぐにご覧いただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※「お試し読みPDF」は、現在特別に公開しておりますが、予告なく掲載を終了する場合がございます。

以上