中小企業のブランディング大全!|ビフォー・アフター成功事例集【特別コラム】 売上・利益アップのために経営者がおさえるべきポイント

目次

- ブランディングとは何か?

- マーケティングとブランディングの違い

- なぜ中小企業にブランディングが必要か?

- 中小企業がブランディングをするメリット

- 中小企業がブランディングで直面する課題とは?

- ブランディング課題を乗り越える3つの実践アプローチ

- 中小企業のブランディング成功事例(Before・After)

- 中小企業のブランディング実践ポイント

- 自社のブランディングを診断する簡単チェックリスト

- よくある質問

- まとめ

- もっと学びたい方へ ― 経営のヒントが詰まった「お試し読み」のご案内

1.ブランディングとは何か?

「ブランディングって、そもそも何ですか?」

これは私たちが現場でよくいただく質問のひとつです。

たしかに、「ブランド」と聞くと、高級品や大企業をイメージする方も少なくありません。しかし、ブランドの本質はもっとシンプルで、もっと本質的なものです。

そもそも「ブランド(brand)」という言葉の語源は、「焼印」や「焼き付けられたもの」。 かつてヨーロッパでは、家畜に焼印を押して、他の所有者のものと区別していたのです。 つまり「他と区別するためのしるし」が、ブランドの原点です。

その後、時代とともに「見た目」だけでなく、「印象」「信頼」「価値」などの無形の要素を含むようになりました。現代においてブランディングとは、「他社と自社を明確に区別し、選ばれる理由をつくる行為」と言ってもよいでしょう。

私たちミスターマーケティングは、中小企業の「カテゴリーキラーづくり」を支援しています。カテゴリーキラーとは、ある分野・カテゴリーで、他社を圧倒するような強みや魅力を持ち、「この分野ならあの会社」と言われるような、圧倒的に選ばれる存在のことです。

そして、この“圧倒的に選ばれる存在”になるために欠かせないのが、まさにブランディングなのです。

なぜなら、どんなに優れた商品・サービスを持っていても、それが「伝わっていなければ」、顧客は他社との違いに気づかず、価格や知名度だけで選んでしまいます。

ブランディングがうまくできていないまま、営業や集客プロモーションなどに力を入れも、どうしても効果は限定的になってしまいます。

良い想いが込められた商品・サービス・事業がうまく浸透していかないことは、本当に残念なことです。

本特別コラムでは、この点を踏まえて経営者の皆様が、ブランディングを考えはじめる手助けになればと思い執筆致しました。

ブランディングとは、大企業だけの特別な取り組みではありません。むしろ、知名度や予算に限りがある中小企業こそ、「選ばれる仕組み」として活用すべき戦略です。

これからの章では、そんなブランディングの全体像を、カテゴリーキラーづくりの視点も交えながら、わかりやすく解説していきます。

2.マーケティングとブランディングの違い

「マーケティングとブランディングって、どう違うのですか?」

この疑問も、現場でよくいただく質問のひとつです。実際、多くの中小企業ではこの2つの言葉が混同されがちです。しかし、両者は密接に関係しながらも、担う役割はまったく異なります。

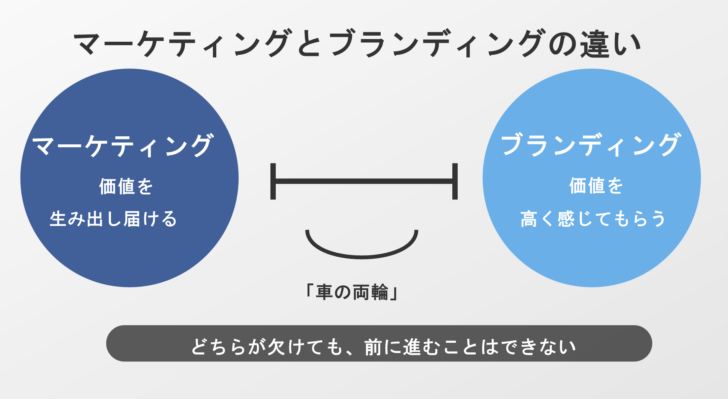

マーケティングは、簡単にいえば「価値を生み出し、届ける」ための活動です。

ターゲットや市場のニーズを調査し、自社の強みと照らし合わせて、どんな商品やサービスを、どのように提供すべきかを設計する。そして、広告・販促・販売チャネルを使って、 それを必要な人に届けていく。この一連の流れがマーケティングの役割です。

一方、ブランディングは、「価値を高く感じてもらう」ための活動です。

同じような機能や価格帯の商品が市場にあふれている中で、「なぜそれを選ぶのか?」「それを選ぶことにどんな意味があるのか?」という“認識”をつくるのがブランディングです。

このブランディングが成功すると、たとえ同じジャンルの商品であっても、価格競争から脱却し、「あの会社の商品だから買いたい」と思ってもらえるようになります。つまり、ブランディングは、マーケティングによって生まれた価値に“意味”を与える活動なのです。

ここで重要になるのが、「差別化された価値」をどう見せるかという点です。

私たちが支援する“カテゴリーキラーづくり”では、まず「他にはない価値=選ばれる理由」を明確にし、それを言葉・ビジュアル・体験に落とし込む設計を重視します。ブランディングは、まさにこの「選ばれる理由」を、見える形にする作業だと言えるでしょう。

たとえば――

- 魅力がひと目で伝わるネーミング

- コンセプトを表現するキャッチコピー

- 差別化を印象づけるロゴ・デザイン

- それらを表現するパンフレットやホームページ等の各種ツール

- 体験として価値が伝わるサービス提供の演出 など

これらはすべて、単なる“見た目”ではなく、「他社とどう違うのか」「この会社を選ぶ意味は何か」を、お客様の目と心に焼きつけるためのブランディングの一部です。

マーケティングとブランディングは、よく「車の両輪」に例えられます。

どちらが欠けても、前に進むことはできません。

そしてもうひとつ――

マーケティングとブランディングをうまく統合できたとき、中小企業は「カテゴリーキラー」という圧倒的に選ばれる存在へと変貌します。

3.なぜ中小企業にブランディングが必要か?

中小企業の多くが、「良い商品やサービスをつくっているのに、なかなか新規顧客が増えない」「価格では勝てない」といった課題に直面しています。私たちもこれまでに300社以上の中小企業を支援する中で、そうした声を何度も耳にしてきました。

その原因の多くは、「自社の良さが正しく伝わっていないこと」にあります。

そして、それは単に説明が足りないのではなく、“選ばれる理由”が明確に言語化され、伝わる形に整えられていないことに起因しています。

現在、多くの市場では、機能や品質だけでは差がつきにくく、価格や広告力で劣る中小企業は、比較の土俵に乗った時点で不利な立場に置かれます。

つまり、どんなに良いものでも、「違い」が伝わらなければ選ばれないのです。

だからこそ、中小企業には“自社ならではの価値”を再定義し、それをわかりやすく、魅力的に伝えるブランディングが必要です。

ブランディングとは、単に見た目を整えることではなく、「誰に、どんな価値を、なぜ届けるのか」という問いに答え、その答えを顧客に伝わる形に設計していく活動です。

単なる表現や装飾ではなく、自社の方向性や強みを明確にし、それを一貫して伝えることで、“選ばれる理由”を築いていく戦略的な取り組みなのです。

私たちが提唱する「カテゴリーキラーづくり」も、まさにそのための実践的なアプローチです。強みを磨き、意味ある差別化を実現し、確実に選ばれる存在をつくる。

それが、これからの中小企業に求められる戦略なのです。

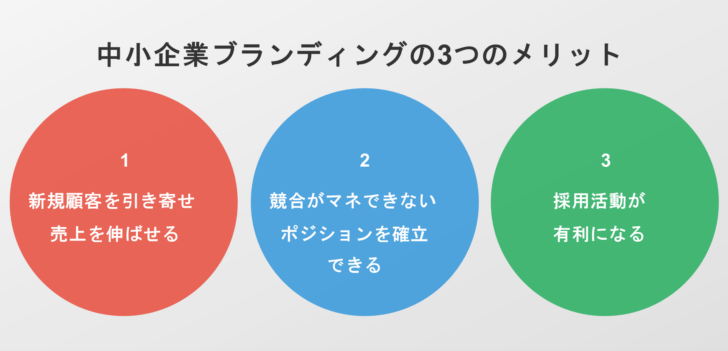

4.中小企業がブランディングをする3つのメリット

ブランディングは、大企業だけの特権ではありません。

むしろ、限られた資源の中で「選ばれる理由」を明確にしなければならない中小企業にこそ、大きな武器になります。ここでは、ブランディングによって中小企業が得られる3つの具体的なメリットをご紹介します。

1.新規顧客を引き寄せ、売上を伸ばせる

たとえば、店頭で商品を見かけたとき。同じ品質でも、「価値が伝わっているかどうか」で反応は大きく変わります。ネーミング、キャッチコピー、パッケージデザイン、店頭のPOPなど。こうした“伝え方”の設計次第で、手に取ってもらえる確率は劇的に変わります。

店舗であれば「店に入る前」のファサード(店舗外観)もブランディングの重要な接点です。たとえば、外から見たときの看板やウィンドウの装飾に魅力があるかどうかで、「入りたい」と思わせるか、「スルーされてしまうか」が決まります。第一印象の時点で“選ばれる理由”が伝わっていることが、新規顧客を引き寄せる大きなカギになります。

これは店舗ビジネスだけでなく、受託型の事業やBtoBサービスでも同じです。ホームページやパンフレット、営業資料が「選ばれる理由」を伝えていなければ、どれだけ実力があっても、お問い合わせにはつながりません。また、BtoBの販路開拓では、展示会が有効です。当社のBtoB集客支援では最もコンサルティングの依頼が多いですが、前述のお店の外観と同様に、展示会ブースの見せ方次第で、集客が大幅に変わります。

私たちは、まず「差別化された価値」を掘り起こし、選ばれる理由を明確にしていくことがブランディングの第一歩だと考えています。そして、その価値を中心に磨き上げ、唯一無二の存在へと育てていくのが、「カテゴリーキラーづくり」です。

実際、当社が支援した企業の中には、既存商品を磨き直してブランディングしたことで、 新規顧客が増え、売上が2倍、3倍となった例は少なくありません。

2.競合が簡単にマネできない「ポジション」を確立できる

中小企業が持つ価値は、必ずしも規模や知名度に比例しません。むしろ、他社にはないこだわりや強み、積み重ねた経験こそが「選ばれる理由」になります。

ブランディングは、そうした自社の本質的な価値を見つめ直し、顧客の心に届く形で伝えることで、自社だけのポジションを確立する戦略です。

重要なのは、見た目や表現の工夫だけではなく、「何を、誰に、どう届けるか」という価値の構造そのものを明確にすることです。そして、その価値が一貫して伝わるように設計されたブランドは、競合と並べられたときにも「違い」が明確に伝わり、比較の土俵から抜け出すことができます。

当社が日ごろ支援している「カテゴリーキラーづくり」の現場では、自社の強みを軸に、他社では代替できない価値を再定義し、それをブランドとして見える形に落とし込んでいきます。こうした取り組みは、価格競争を避け、営業や販促の効率を高め、利益率の向上にもつながります。

3.採用活動が有利になる

ブランドは、売上だけでなく「人材採用」でも大きな力を発揮します。しっかりとブランディングされた会社は、社会からどう見られているか、どんな想いや強みを持っているかが明確です。そのため、求職者の共感を得やすく、「この会社で働きたい」と思ってもらえる可能性が高まります。

実際、私たちが支援した企業の多くが、ブランディングに取り組んだ結果として、求人の応募が集まるようになったといった成果を実感しています。

ブランドとは、「世の中からどう見られているか」という企業の印象そのものです。その印象がポジティブであれば、優秀な人材も、自然と集まりやすくなるのです。

5.中小企業がブランディングで直面する課題とは?

ブランディングの重要性が広く知られるようになった一方で、実際には中小企業の多くが、その効果をうまく活かしきれていないのが現実です。ここでは、私たちが17年間・300社以上の支援を通じて見えてきた「中小企業が直面する3つのブランディングの壁」についてお伝えします。

1.経営者の意識がブランディングに向いていない

「ブランディングは大手企業がやるもの」「うちのような小さな会社には関係ない」――そう考えて、ブランディングに対して距離を置いている経営者は少なくありません。

中小企業では日々の営業や現場対応が優先され、長期的な視点でブランドを育てる取り組みに意識が向きにくいという実情もあります。その結果、自社の価値や強みがうまく伝わらず、新規顧客開拓で苦戦したり、厳しい価格競争や採用難といった課題に直面していても、その根本にブランディングの不足があると気づけないケースが多く見られます。

2.ブランディングを「見た目の演出」と勘違いしている

ブランディングに関心を持つ中小企業は増えてきたものの、「ブランディング=見た目をよくすること」と誤って理解しているケースが少なくありません。

ロゴやデザインを刷新することが目的化され、本来のブランディングの目的や戦略設計が置き去りにされてしまうことがあります。その結果、「見た目はよくなったが売上にはつながらない」「印象は整ったが選ばれる理由が伝わらない」といった声が現場で多く見られます。こうした誤解があると、本来の価値を伝えることができず、ブランディングの効果を実感できないまま終わってしまうリスクがあります。

3.外部パートナー選定の視点がずれている

ブランディングを外注する場合、「見た目の美しさ」や「受賞歴」などで判断してしまいがちです。しかし、ここにも注意すべき落とし穴があります。たとえば、大手企業の実績が豊富なデザイン会社は、すでに整った戦略をもとにビジュアルを仕上げることには慣れていても、そもそもの差別化戦略から伴走する経験はあまりないというケースも見られます。

実際、「見た目は良くなったけど売上は変わらない」という声は少なくありません。

これは、自社の価値が十分に整理されないまま、ビジュアルだけを整えてしまった典型例です。ブランディングパートナーを選ぶ際には、デザイン力だけでなく、中小企業の売上や事業成果に寄与する視点を持っているかどうかが大きなカギになります。

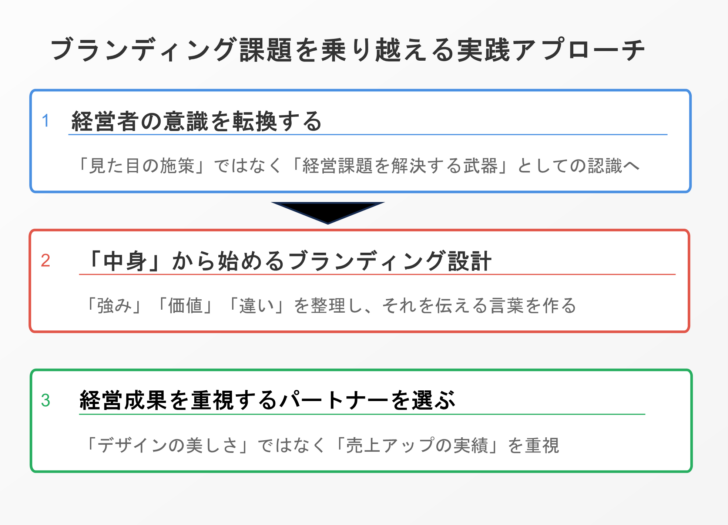

6.ブランディング課題を乗り越える実践アプローチ

1.経営者の意識を「経営の武器」としてのブランディングへ転換する

まず重要なのは、ブランディングを「大企業のための見た目の施策」ではなく、「中小企業の経営課題を解決するための実践的な“経営の武器”」として捉え直すことです。

価格競争からの脱却や新規顧客の獲得、採用力の向上といった中小企業が直面する経営課題は、多くの場合、「自社の価値が伝わっていないこと」に起因しています。ブランディングは、その“選ばれる理由”を整理し、伝える力をつける仕組みであり、まさに中小企業こそが活用すべき戦略です。

加えて、同じような規模や業種の企業がブランディングによって成果を上げた様々な事例を学ぶことも大切です。売上アップや採用改善など、経営に直結する事実を認識することで、「ブランディングは自社にも必要なものだ」と納得感をもって意識が切り替わります。

つまり、「必要性を知ること」と「実例から学ぶこと」――この2つが、ブランディングに対する経営者の意識を前向きに変えるカギになります。

2.「中身」から始めるブランディング設計

ブランディングは“見た目”の前に、“中身”を明確にすることが重要です。まずは「自社の強み」「顧客にとっての価値」「他社との違い」を整理し、それらを伝える言葉に落とし込むことが出発点です。具体的には、ネーミングやタグライン、またロゴマークやデザインなどの表現に一貫性を持たせていけば、単なる装飾ではなく「選ばれる理由」としてのブランドが成立します。デザインは“伝える手段”であり、“伝える内容”こそがブランディングの核となるのです。

3.経営成果を重視するパートナーを選ぶ

ブランディングを依頼する外部パートナーを選ぶ際には、デザインの美しさや大手企業との実績だけで判断してしまうと、本質を見落とすことがあります。

特に中小企業にとって重要なのは、表面的な見栄えよりも、「どれだけ自社の価値を整理し、成果につながる形で伝える設計ができるか」という視点です。

当社には、「見た目は整ったが、売上や反響には結びつかなかった」という相談がとても多く、これは、集客や営業の課題も考えられますが、多くのケースは、戦略が不十分なまま、デザイン主導で進めてしまったことによる失敗です。

だからこそ、パートナー選びでは、「経営成果を見据えた支援」を重視しているかどうかが大切です。売上アップや営業効率の向上など、経営の課題解決に寄与する視点を持ち、単なる制作ではなく、戦略から伴走できるか――その姿勢と実績が問われます。

また、せっかく良い差別化戦略を構築しても、効果的にブランディングに反映されていないもったいないケースもあります。よくある大企業よりの美しいデザインに偏ってしまい、 差別化の核心やその会社らしさがうまく打ち出せていないケースです。

例えば、ホームページをブランディングしたときに、競合他社と名前を置き換えても成立してしまうようなイメージになっています。良い意味でのひっかかりが無く、多くの同業他社と埋もれてしまいます。大企業と違い、広告予算があまりない中小企業のブランディングでは、「ほどよいひっかかり」が無いと効果を発揮できません。

成果を生むブランディングとは、単なる表現づくりではなく、自社の強みや価値を見極め、それをどう伝えるかを一貫して設計する戦略策定のプロセスです。中小企業こそ、「本質を伝える力」を支援できるパートナーと出会うことで、大きな変化と成果を手にすることができます。

7.中小企業のブランディング成功事例(Before・After)

こからは、実際に当社が支援した中小企業の中から、ブランディングに取り組んだことで新たな可能性を切り開いた6つの代表的な成功事例をご紹介します。

各企業はそれぞれ異なる業界で課題を抱えていましたが、「自社らしさとは何か?」「誰にどう届けるべきか?」という問いと向き合い、ブランディングを通じて成長のステージを大きく変化させてきました。ここでは、Before(取り組み前)とAfter(取り組み後)の比較を通じて、どのような変化があったのかをご覧いただけます。

いずれも過去にコラム等で度々お伝えしてきた事例ですが、今回のブランディングのテーマに照らし合わせてお読み頂くことで、新しい気づきを得て頂ければと思います。

中小企業がブランディングに取り組む背景には、共通する「停滞」や「迷い」があります。

たとえば、良い商品があるのに選ばれない、価格競争から抜け出せない、社員の士気が上がらない――。

多くの経営課題は、「自社の価値がお客様に伝わっていないこと」に根本原因があります。

私たちが支援してきた企業も、はじめから確信を持って進んでいたわけではありません。

すでに持っている強みを見つめ直して「再定義」した企業もあれば、新たな商品・サービスを開発して「価値そのものを創出」した企業もあります。

どちらも共通していたのは、「自社は何者で、誰に、どんな価値を届けるべきか?」という問いと真剣に向き合ったことです。

ブランディングとは、ただ“見せ方”を変えることではありません。

自社の価値や可能性に気づき、それを選ばれる言葉と体験に変えていく“経営の設計プロセス”なのです。これからご紹介するのは、業種も課題も異なる企業が、それぞれの方法で「選ばれる理由」をつくり、変化と成果を実現してきたリアルなブランディング成功事例です。

ぜひ、ご自身の会社に置き換えながらご覧ください。

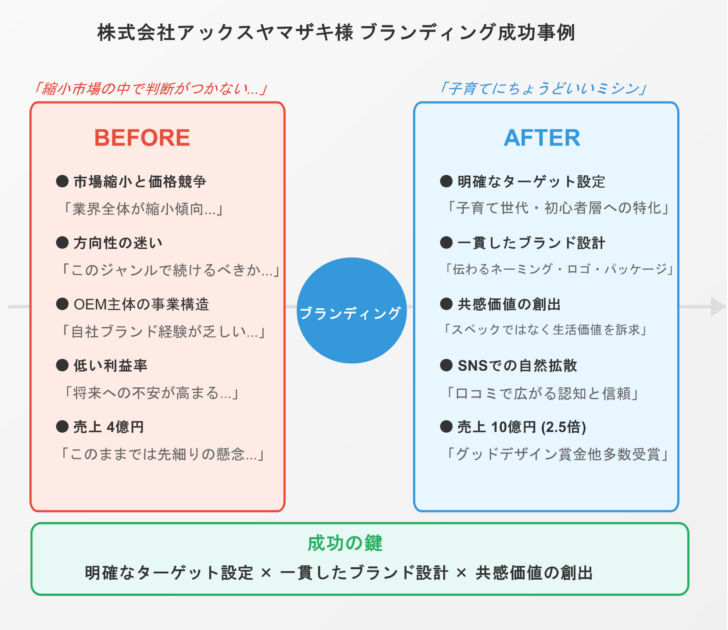

事例1:株式会社アックスヤマザキ様(大阪府/ミシン専業メーカー)

Before:縮小市場のなかで、自社ブランド構築に踏み出せない葛藤

創業70年以上の歴史を持つ株式会社アックスヤマザキ様は、長年にわたり受託製造(OEM)を主力事業として展開されてきました。しかし2000年代以降、ミシン業界は市場の縮小と価格競争の激化に直面し、利益率の低下や将来への不安が高まっていました。

事業継続のためには、自社ブランド商品の立ち上げが必要だという認識はありましたが、そもそも縮小傾向にあるミシン市場にこだわるべきか、あるいは全く別のジャンルで勝負すべきか、判断がつかない状況にありました。また、自社商品開発やブランディングの経験が乏しく、方向性をどう設計し、どう取り組めばよいか分からないという課題もありました。

ブランディング課題:

・縮小市場で自社ブランドを展開すべきかどうかの判断が難しかった

・新たな領域に挑戦する際のコンセプトや方向性が見えにくかった

・商品開発やブランディングの方法論が確立されていなかった

After:ニッチ市場に焦点を当てた商品ブランディングで、大ヒット商品を創出!

当社の支援のもと、アックスヤマザキ様は「子育てにちょうどいいミシン」という明確なコンセプト商品を開発。子育て世代・初心者層という新たなターゲットを設定し、従来の高機能・高価格志向のミシンとは異なる、小型・軽量で使いやすい自社ブランド商品を開発しました。

ブランド設計においては、ネーミングやロゴ、パッケージ、コンセプトブックなどを総合的に構築して発売しました。発売後すぐに子育て世代の主婦層を中心にSNSで話題となり、口コミが拡散。InstagramやTwitterなどで「かわいい」「使いやすい」といった投稿が相次ぎ、生活者の間で自然に広まっていきました。また、その反響はメディアにも波及し、新聞・雑誌・テレビなどの主要メディアにも多数取り上げられ、ブランドの知名度が一気に向上しました。

その結果、発売後間もなく供給が追いつかないほどの人気商品となりました。楽天総合ランキングで1位になるほどの売れ行きで、3年で累計10万台を突破。グッドデザイン賞 金賞や、MoMA(ニューヨーク近代美術館)での展示・販売など、国内外で高い評価を獲得しました。その結果、売上は4億円から10億円に伸長しました。さらに、その後も5商品連続のヒットにつながり、自社ブランドを中核とした新たな成長戦略へと進化し、採用・広報面でも好循環が生まれています。

ブランディングによる成果要因:

・子育て世代という新たな市場に絞り込んだ明確なポジショニング

・商品の魅力を言葉とビジュアルで一貫して伝えるブランド設計

・スペックではなく、共感と生活価値に訴えるコンセプト構築

まとめ:

業界縮小という厳しい状況下で、新しい道を模索していた株式会社アックスヤマザキ様。明確なターゲット設定と、商品開発・ブランド設計を一貫させたことで、競合と差別化されたポジションを確立されました。この事例は、「事業の継続」や「新たな挑戦」に直面する中小企業が、自社の強みと顧客のニーズを再定義することで、大きな成果につながることを示しています。

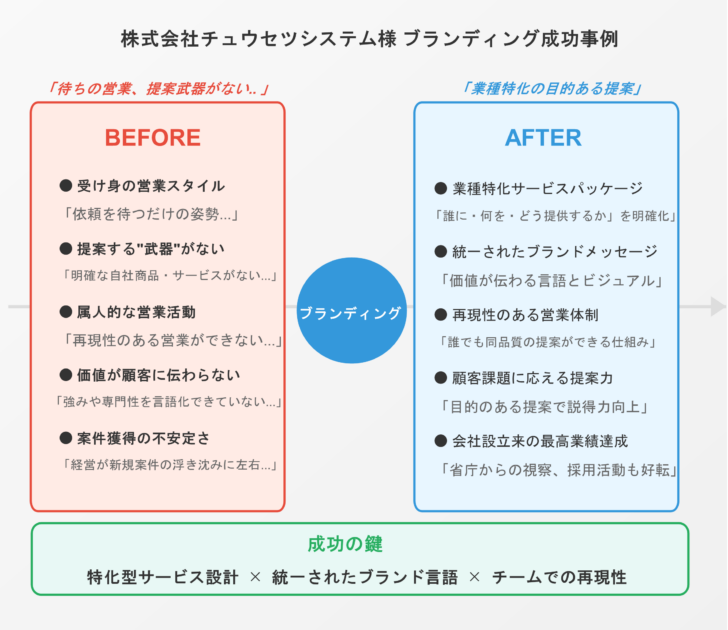

事例2:株式会社チュウセツシステム様(広島県/情報インフラ施工業)

Before:待ちの営業が主体で、攻めの営業体制がつくれず模索していた

株式会社チュウセツシステム様は、企業・団体向けに電話回線やインターネットなど、情報インフラの施工サービスを提供している企業です。高い技術力と長年の実績を持ちながらも、営業スタイルは業界慣習もあり「依頼を待つ」受け身のスタイルが中心で、新規案件の浮き沈みに経営が大きく左右される状態が続いていました。

危機感を持った同社は、飛び込み営業などの「攻めの営業」にも挑戦しましたが、そこで課題になったのが「顧客に提案する“武器”がない」ことでした。具体的には、提案できる明確な自社商品・サービスがなく、どのような価値を提供できるのかが顧客に伝わりにくかったのです。ブランディング視点での設計がないまま属人的な営業が続いたことで、「他社との違い」が伝えきれず、差別化が困難な状況となっていました。

ブランディング課題:

- 提案の軸となる自社商品がなく、営業活動に再現性が持てなかった

- 強みや専門性を伝える言語や表現が整理されていなかった

- 顧客との接点で、価値を印象づけることができず、差別化が難しかった

After:業種特化のサービスとブランド設計で、営業効率と成果が飛躍的に向上!

当社のブランディング支援により、まずは「誰に・何を・どう提供するか」を明確化し、特定業種に特化した施工サービスパッケージを新たに設計。これによって、漠然とした“施工サービス”ではなく、顧客の課題に応える“目的のある提案”として再構成され、営業現場での説得力が一気に高まりました。

さらに、サービスの価値が伝わるブランドメッセージを社内で統一し、パンフレット・Webサイトなどの営業ツールも刷新。どの営業担当でも同じ品質で提案できる体制が整い、属人的だった営業が、チームとして成果を上げられるスタイルへと転換されました。

その結果、当初の売上目標を大きく上回り、会社設立以来の最高業績を記録。さらに、業界を所管する省庁からの視察も受けるなど、企業としての信頼性も大きく向上しました。ブランディングにより企業の専門性と強みが明確化されたことで、採用活動にも良い影響が生まれ、組織の未来を支える人材基盤の構築にもつながっています。

ブランディングによる成果要因:

- 特定業種に特化したサービスパッケージが営業の武器となった

- 統一された言語とビジュアルにより、誰でも提案できる体制を構築

- ブランド設計により、専門性と信頼感が顧客に伝わるようになった

まとめ:

受け身の営業スタイルから脱却し、「自ら市場を切り拓く体制」を構築するうえで、明確な自社サービスと、伝えるためのブランディング設計は欠かせません。株式会社チュウセツシステム様の事例は、営業課題を“ブランディングの力”で突破し、企業の持つ技術力と専門性を、市場での“選ばれる力”へと転換した好例です。

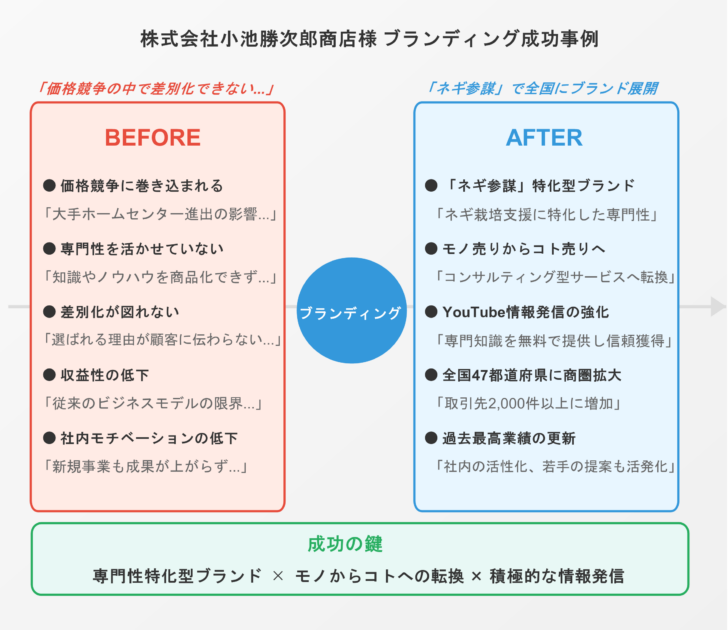

事例3:株式会社小池勝次郎商店様(埼玉県/農業資材卸売業)

Before:価格競争に巻き込まれ、独自性を打ち出せずにいた状況

創業70年以上の歴史を持つ小池勝次郎商店様は、地域に根ざした農業資材の販売を行っていました。しかし、大手ホームセンターなどの進出により価格競争が激化し、従来のビジネスモデルでは収益性の確保が難しくなっていました。自社の持つ専門知識やノウハウは豊富であったものの、それらを効果的に商品やサービスとして打ち出すことができず、他社との差別化が図れない状況が続いていました。新規事業の試みも成果が上がらず、社内の士気やモチベーションの低下が懸念されていました。

ブランディング課題:

- 価格以外の「選ばれる理由」を顧客に明確に伝えられていなかった

- 自社の強みや専門性を具体的な商品・サービスとして表現できていなかった

- 新規事業の方向性が定まらず、組織全体の活力が低下していた

After:専門性を活かしたブランド構築で、全国規模の事業展開を実現!

当社の支援のもと、小池勝次郎商店様は自社の強みである「ネギ栽培支援」に特化した新ブランド「ネギ参謀」を立ち上げました。これまでの資材を中心とした取引スタイルから、ネギ農家の経営と栽培の両面をサポートするコンサルティング型のサービスへと転換を図りました。さらに、YouTubeを活用した情報発信を強化し、専門的な知見を無料で提供することで、全国の農家からの注目と信頼を獲得しました。この結果、商圏は全国47都道府県に拡大し、取引先は2,000件以上に増加。大手法人や上場企業との契約も実現し、業績は過去最高を更新し続けています。また、社内の士気も向上し、若手社員からの新規提案が活発化するなど、組織全体の活性化にもつながりました。

ブランディングによる成果要因:

- 自社の専門性を活かした特化型ブランドの構築により、他社との差別化を実現

- 価値提供の軸を「モノ売り」から「コト売り」へ転換し、顧客との関係性を強化

- 積極的な情報発信により、全国規模での認知度向上と新規顧客の獲得に成功

まとめ:

小池勝次郎商店様の事例は、価格競争に陥っていた企業が、自社の強みを再定義し、専門性を前面に打ち出してブランディングしたことで、持続的な成長と組織の活性化を実現した好例です。

中小企業が独自の価値を明確にし、それを効果的に市場に伝えることの重要性を示しています。

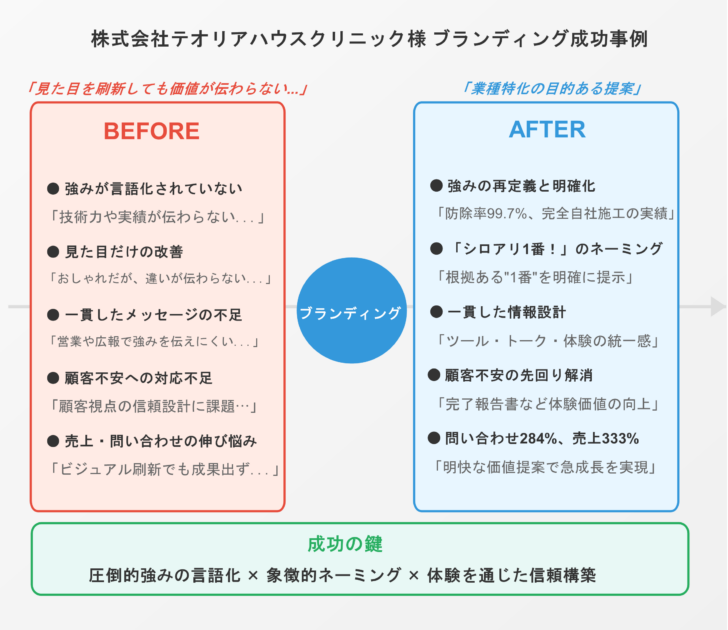

事例4:株式会社テオリアハウスクリニック様(東京都/住宅メンテナンス業)

Before:見た目を刷新しても、価値が伝わらず成果に結びつかなかった

東京都で住宅メンテナンス業(主にシロアリ防除)を展開する株式会社テオリアハウスクリニック様は、技術力と実績に定評のある企業です。以前より「施工品質の高さ」や「自社施工による一貫対応」など、他社にはない強みを持っていたものの、それを的確に顧客へ伝えることに苦戦していました。外部の協力を得てコーポレートサイトやサービス名を刷新するなど、見た目の改善には取り組んでいたものの、「何が良くなったのか分かりにくい」「印象はおしゃれだが、違いが伝わらない」といった顧客の反応が見られ、売上や問い合わせ数の大幅な向上にはつながりませんでした。社内でも、自社の価値を言語化し、明快に伝えるメッセージが不足しており、営業や広報の場面で強みを一貫して伝えることが難しい状況にありました。

ブランディング課題:

- 自社の強みが整理・言語化されておらず、価値が伝わりにくかった

- サービス名やWebデザインに、企業の個性や信頼性が反映されていなかった

- 顧客視点の不安払拭や信頼設計が不足していた

After:自社の強みを再定義したことで、信頼されるブランドへと進化し、売上も急拡大!

当社の支援により、まず取り組んだのは、自社の“本当の強み”の再整理です。同社が長年にわたり築いてきた「完全自社施工による高品質な対応力」や「防除率99.7%という圧倒的な実績」といった要素は、業界内でも際立ったものであり、これらを軸にしたブランディング設計に着手しました。

こうした実績や品質の裏づけがあったからこそ、「1番」と自信をもって打ち出せるブランドとしてのポジションを築くことができ、「シロアリ1番!」というネーミングが生まれました。単に“わかりやすい名前”をつけたのではなく、自社の本質的な価値を言語化し、その意義を明確にした結果として、象徴的なブランド名が構築されたのです。

さらに、ブランドメッセージと連動する形で、パンフレット、Webサイト、提案トーク、営業資料なども一新。施工後には床下の状態を写真で示した「完了報告書」を導入するなど、体験価値にも磨きをかけ、顧客の不安を先回りして解消する仕組みを整えました。

その結果、サービスリリース後の問い合わせ数は前年比284%、売上は333%へと急増。明快な価値提案と一貫した情報設計が、確かな成果へとつながりました。

ブランディングによる成果要因:

- 防除率99.7%、完全自社施工という圧倒的強みを明確に打ち出した

- 「1番」と言える根拠を構築し、それを象徴するネーミングへと昇華

- 信頼と安心を体験で伝える設計により、顧客からの共感と信頼を獲得

まとめ:

テオリアハウスクリニック様の事例は、「良いサービスを持っているのに、うまく伝わっていない」という状態から、自社の強みを再定義し、顧客に伝わる形へと再設計したブランディング事例です。

ネーミングやビジュアルだけでなく、背景にある“選ばれる理由”を深く掘り下げて設計し直すことで、圧倒的な成果へとつながりました。見た目だけではなく「根拠ある価値」に裏打ちされたブランド設計が、信頼と成果を生み出した好例です。

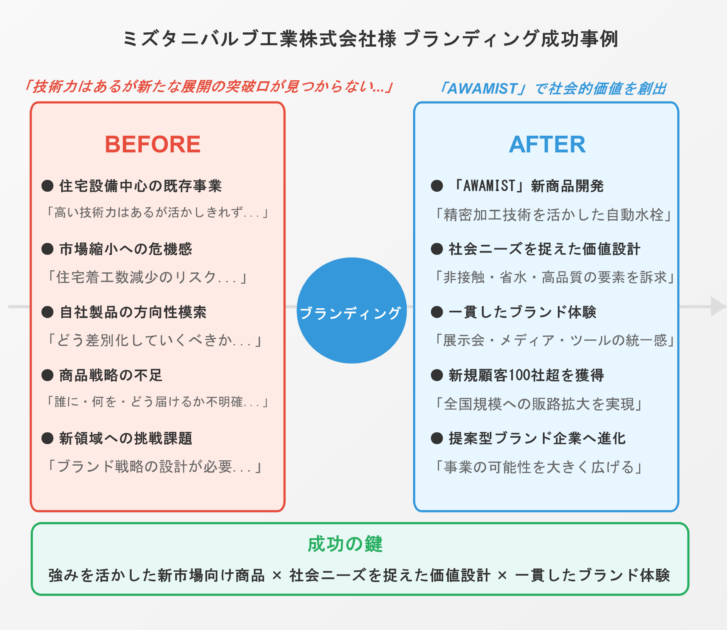

事例5:ミズタニバルブ工業株式会社様(岐阜県/水栓バルブ製造業)

Before:技術力には定評があるものの、新たな展開への突破口を模索していた

ミズタニバルブ工業株式会社様は、創業70年以上の歴史を持つ水栓バルブの専門メーカーで、業界内では高い技術力と品質に定評がある企業です。これまでは住宅設備分野を中心に製品を提供し、安定した事業を展開されてきました。

しかし、近年の住宅着工数の減少や市場縮小といった外部環境の変化により、既存の事業領域に依存したままで良いのかという危機感が高まりました。そうした中で、社長自身が「この先、どう差別化していくべきか」と真剣に向き合い、自社の強みを活かした“自社商品”の開発こそが突破口になると気づかれました。

ただ、どんな商品を、誰に向けて、どう設計していけばよいのか――。これまでの製品とは異なる新たな領域に挑戦する中で、ブランディングや市場戦略の設計が課題として浮かび上がってきました。

ブランディング課題:

- 新たな打ち手として、自社商品として差別化を構築する必要性を強く認識

- 市場変化に応じた商品・ブランド戦略の構築が求められていた

- 技術力を活かす新商品の「価値設計」や「届け方」が明確でなかった

After:社会ニーズを捉えた商品開発とブランド設計で、新規顧客100社超を獲得!

当社の支援により、ミズタニバルブ工業様は、自社の精密加工技術を活かした新商品「AWAMIST」を開発。0.001mmのウルトラファインバブルを活用し、非接触での手洗いが可能な自動水栓という新たなジャンルに挑戦されました。

この商品は、コロナ禍で急速に高まった“衛生”や“非接触”へのニーズに対し、「非接触・省水・高品質」という機能とともに、「環境や暮らしへの配慮」という情緒的価値も内包した提案型商品としてブランド設計。展示会やメディアを活用しながら、製品のネーミング、特徴の見せ方、パンフレット・Webサイトなど、伝え方の設計を一貫して構築しました。

結果、これまで接点のなかった新規顧客を100社以上獲得し、販路は全国規模に拡大。ミズタニバルブ工業様は、高度な技術力を軸に、高品質な部品供給にとどまらない“提案型のブランド企業”へと進化し、事業の可能性を大きく広げました。

ブランディングによる成果要因:

- メンバー全員の想いを起点に、自社の強みを活かした新市場向け商品を開発

- 社会的ニーズを捉えた価値設計とブランド構築で、新規市場に明確な接点を生み出した

- パンフレット・Web・展示会などあらゆる接点で一貫したブランド体験を設計

まとめ:

高い技術力を持ちながらも、従来の領域にとどまることに危機感を抱かれていたミズタニバルブ工業株式会社様。社長の「自社で新しい価値を生み出す」という決意から始まった商品開発とブランディングが、見事に新しい市場を開きました。

この事例は、自社の可能性を信じ、社会の変化に応じて“選ばれる理由”をつくり直すことの重要性を示しています。

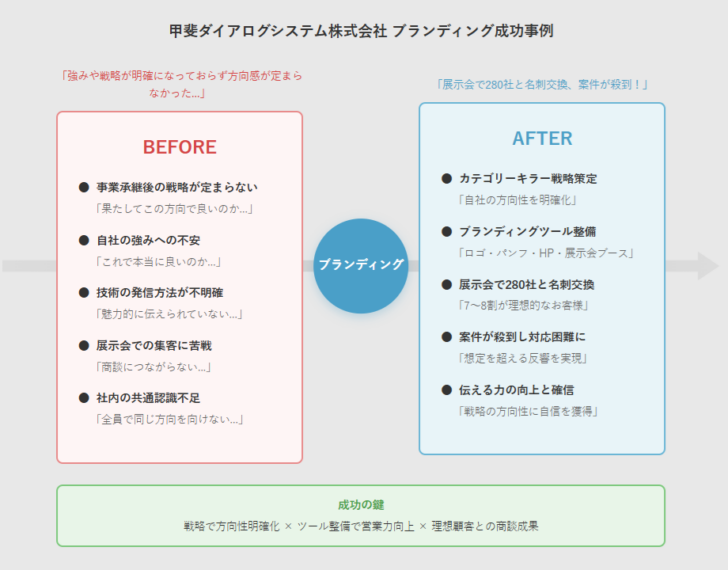

事例6:甲斐ダイアログシステム株式会社(山梨県/FA装置開発・製造業)

Before:「強み」や「戦略」が明確になっておらず方向感が定まらなかった

山梨県を拠点に、FA(Factory Automation)装置の開発と量産加工を手がける同社。

事業承継を経て、自社のホームページを刷新し、強みを打ち出していたものの、「果たしてこの方向で良いのか」「これから先、どんな戦略を描くべきか」という点で悩まれていました。

高い技術力と丁寧な対応でお客様から信頼を得ていた一方で、“自社の良さ”をどのように表現し、どう発信すれば伝わるのか――

その答えが明確に見えていなかったのです。

過去には、展示会に出展しても、製品や技術の説明はできるものの、会社としての強みや方向性を十分に示すことができず、集客に苦戦し、なかなか商談につながらないこともありました。

また、社員の間でも「うちは何が一番の特徴なのか」「お客様にどう伝えるべきか」という共通認識を持ちきれず、全員で同じ方向を向くことが課題となっていました。

ブランディング課題:

- 事業承継後の「戦略」がまとまらず事業の方向性が定まらない

- 自社の「強み」が本当にこれでよいのかという不安があった

- 確かな技術を魅力的に発信していく必要性を感じていた

After:展示会で280社と名刺交換、7〜8割が理想的なお客様。案件が殺到し、対応しきれないほどの反響に!

全体を通して約1年半にわたるプロジェクトの中で、まずカテゴリーキラー戦略を策定し、自社の方向性を明確化。

そのうえで、ロゴマーク・パンフレット・ホームページなどのブランディングツールを制作し、展示会の企画やブース設計を進めました。

準備段階では、ターゲットの絞り込みやキャッチコピーの言葉選びまで徹底的に議論を重ねました。

出展した「第37回ものづくりワールド東京(ODM/EMS展)」では、応援を含めた体制でも対応しきれないほど多くの来場者でブースは大盛況。

名刺交換した280社のうち、7〜8割が理想的なお客様で、展示会直後から具体的な案件や工場見学の依頼が相次ぎました。

想定を超える反響により、スケジュールがすぐに埋まり、中には案件をお断りせざるを得ないほどの状況となりました。

強い顕在ニーズを持つ市場で、同社の強みがしっかりと伝わり、確かな手応えを感じる展示会となりました。

さらに、コンサルティングに参加されたメンバーの皆様が、お客様目線で「強みをどう伝えるか」を考えるようになり、言葉の工夫やロールプレイングを重ねたことが成果につながりました。

技術力に加え、「伝える力」が磨かれたことは、同社にとって大きな財産となっています。

ブランディングによる成果要因:

- 自社の強みを改めて検証し、競合優位性がある領域を魅力的に発信した

- ブランディングツールを整備したことで、営業パフォーマンスが何倍にも向上

- 戦略を実践に落とし込み大きな成果をあげることで戦略の方向性に確信を持てた

まとめ:

カテゴリーキラー戦略で方向性を定め、ブランディングと展示会活用を一貫して進めたことで、理想的な顧客との出会いと確かな商談成果を実現しました。

「技術をどう伝えるか」を全員で考え抜いたプロセスが、社内の意識変化を生み、次の成長ステージへとつながる力強い一歩となりました。

8.中小企業ブランディング実践ポイント

ここまで、当社が支援してきた複数の事例を通して、中小企業が「自社らしい」ブランドを築き、売上や社内の活性化につなげてきたプロセスをご紹介してきました。

この章では、それらの事例に共通する「ブランディング成功の実践ポイント」を整理し、中小企業の皆さまが自社で取り組む際のヒントとなる視点をまとめました。

1.経営者の「想い」がブランドの核になる理由

中小企業のブランディングにおいて最も重要なのは、経営者の「想い」です。

これは、単なる感情や精神論ではありません。企業がなぜ存在するのか、誰の役に立ちたいのか、どんな未来をつくりたいのか――その「想い」は、ブランドの“軸”としてすべての判断基準になります。

たとえば、先にご紹介した小池勝次郎商店様は、「私達の夢は、日本中の関わる農家さんに元気になってもらい、夢と希望を与え続けることを私達の喜びとする会社になることです。」という強い想いがあります。その価値観に沿って、商品開発やサービス設計、営業トークまで一貫した方針が生まれているのです。このように、想いが社内外に浸透していくことで、企業は単なる製品提供者ではなく、「共感される存在」へと変わっていきます。

経営の最上位概念ともいえる「想い」を定めないままに、どうすべきか、という「戦略」を導こうとしている経営者は意外と多くいらっしゃいます。しかし、そのような状態では、方針が定まらないばかりか、投資したお金や時間の回収が難しくなります。何年か経過してから、この重要性に気付く前に、少し立ち止まって、この本質的な課題に向き合うことこそが、明日からの打ち手の大きな拠り所になります。

2.顧客の心に届くポジショニングを構築する

ブランディングは、見た目を整えるだけでは終わりません。

本質的に重要なのは、「誰に、何を、どのような価値として認識させるか」という設計、すなわちポジショニングを明確にすることです。このとき重要になるのが、競合の中で自社をどう差別化し、どのような印象で記憶されるかという視点です。

単に良い商品やサービスを持っているだけではなく、お客様の頭の中に「この分野ならこの会社」と想起されるようなポジションをつくることが、成果につながるブランディングの要となります。また、ポジショニングを考える際には、市場をむやみに広げようとするのではなく、自社の強みがもっとも伝わりやすい領域に“適切に焦点を絞る”ことが大切です。

絞りすぎて市場が狭くなりすぎてもいけませんし、広すぎて伝わらなくなっても意味がありません。適切な絞り込みによってこそ、ターゲットに響く差別化が成立し、結果として自社に利益をもたらします。本コラムで紹介してきた企業も、それぞれ明確なポジショニングを構築したことで、ターゲットにとっての「選ばれる理由」が明快になり、価格やスペックだけに頼らないブランディングに成功しています。

3.一貫したブランド体験を設計する

ブランドとは「見た目」だけでなく、「体験」そのものでもあります。

もちろん、ネーミングやロゴ、キャッチコピーなどのビジュアル表現や言葉のデザインは非常に重要です。顧客の第一印象やブランド認知に大きな影響を与えるため、ここには十分なこだわりが必要です。前述の通り、そのためのパートナー選定も重要です。。

しかし、それだけで終わらせてはいけません。

たとえば、接客、提案資料、アフターサービス、SNSでの発信、現場対応など――お客様が接するあらゆる場面が「ブランド体験」になります。

そのすべてが一貫してブランドの世界観や価値観を体現しているかどうか。それこそが、お客様の信頼を得る最大のポイントです。

4.社内でブランドを“語れる化”する(リクルートにもつながるインナーブランディング)

どれだけ優れたコンセプトやブランドが設計されていても、社内に浸透していなければ力を発揮できません。営業スタッフが現場でどう語るか。サポート担当がどんな姿勢で接するか。社内外の言動すべてがブランドイメージをつくります。

だからこそ、社員一人ひとりが「自社の強みや価値」を同じ言葉で説明できる状態をつくることが大切です。これは、「言語化」と「共通理解」の仕組みを整えるという意味でもあります。このことが意外に疎かになっているケースはよくあります。

そもそも、一番大切な経営者やリーダーの「想い」をうまく言語化できていないケースも見受けられます。現場スタッフの理解が弱ければ、行動も弱くなりますから、組織力を十分に発揮できません。

本コラムで紹介した各企業のように、ブランディングを通して社内の意識が統一され、自社の価値を自信を持って語れる状態になると、それは自然と採用活動にも良い影響を与えます。実際、当社の支援先では、ブランド構築によって企業の魅力が明確になり、「この会社で働きたい」と感じる人材が集まるようになったケースが多数あります。

このように、ブランディングの社内浸透は、“お客様に伝える力”を高めるだけでなく、「どんな想いを持ち、どんな未来を目指す会社なのか」を外部にも伝える力となり、リクルートにも大きな効果をもたらすのです。

ブランディングとは、外部に向けた“見せ方”を整えるだけでなく、社内の意識統一や価値観共有を通じて、採用力も高める“インナーブランディング”の取り組みでもあるのです。

9.自社のブランディングを診断する簡単チェックリスト

これまでの章では、ブランディングの基本的な考え方から実践プロセス、実際の事例までを通じて、どのように中小企業が「選ばれる存在」へと進化していけるかをお伝えしてきました。

では、今の自社のブランディングは、果たしてどこまで機能しているのでしょうか?

この章では、その疑問に答えるために、「簡単に自己診断できるチェックリスト」をご用意しました。

経営者や現場の方々が、日々の事業活動のなかで感じている違和感や課題が、実はブランディングの不足やズレによるものかもしれません。

10項目のチェックを通して、自社のブランディングがどの段階にあるのかを客観的に確認し、次の打ち手を考えるヒントにしてください。

【チェック項目】

1. 自社の「選ばれる理由」を、社員全員が同じ言葉で説明できる(はい/いいえ)

2. 自社のブランドイメージや印象が、社内外で一致していると感じる(はい/いいえ)

3. ブランディングに関する方向性や指針が、経営陣の中で共有されている(はい/いいえ)

4. 自社の強みや価値が、Webサイトやパンフレットに明確に表現されている(はい/いいえ)

5. 商品・サービスのネーミングやキャッチコピーに、一貫したメッセージ性がある(はい/いいえ)

6. 新規顧客が、自社に初めて接触したとき「他社との違い」がすぐに伝わる(はい/いいえ)

7. 競合他社と比較されたときに、価格以外の明確な差別化ポイントがある(はい/いいえ)

8. ブランディングによって売上や引き合いが増えたという具体的成果がある(はい/いいえ)

9. 採用活動で、自社の魅力や理念に共感して応募してくる人が増えている(はい/いいえ)

10. 顧客が紹介や口コミで自社を勧めてくれる理由を、把握できている(はい/いいえ)

結果の目安

- 8〜10個「はい」:ブランディングがよく機能している状態です。さらに精度を高め、継続的に育てるフェーズへ。

- 4〜7個「はい」:ブランディングの基礎はできつつありますが、戦略や表現に一貫性が欠けている可能性があります。

- 0〜3個「はい」:まだ取り組みの初期段階、または本質的な価値の整理や表現に課題があります。今こそ、戦略的に見直す好機です

10. よくある質問

Q1. ブランディングに成功すると、営業活動はどう変わるのでしょうか?

A:成功したブランディングは、営業活動の質と効率を大きく変えます。たとえば、資料やWebサイトを見た時点で「他社と違う」と伝われば、初回提案の段階で優位に立てます。また、営業担当者が自信を持って価値を語れるようになることで、属人的だった営業が再現性のある仕組みに変わります。実際、当社の支援先でも「営業が楽になった」「飛び込みでも受け入れてもらえるようになった」といった変化が生まれています。ブランディングは、“営業を支える大きな武器”になるのです。

Q2. ブランディングに予算をかける余裕がないのですが、どうしたらいいですか?

A:ブランディングは「見た目を整えるための費用」だと思われがちですが、本質は「企業や商品の価値を定義し、伝えやすくする設計」です。必ずしも大規模な広告や制作物を伴わなくても、まずは言語化や社内共有から始めることが可能です。自社の価値や強みを明文化する、営業や採用で伝える言葉を統一するなど、小さなステップから始めることが成果につながる第一歩になります。

ただし、BtoC事業で、一般消費者向けに高級・高品質な商品や、高価なサービスを伝える際には、競合他社も高いレベルで表現を競っているので、一定の水準に達しないと、どうしても成果につながりにくくなってしまいます。せっかくの良いコンセプトもあと一歩のところで失敗している例は世の中に数多く存在します。

また、BtoB事業も同様で、見た目の印象が一定の水準に達していないと、企業としての信頼感が醸成できないため、新規開拓などの営業面ではマイナスイメージになってしまいます。一般的にそのことに気付いていない経営者も多いため、自社のブランディングの程度が営業成果に強く影響するということを認識しておく必要があります。

Q3. ブランディングはどのタイミングで始めるべきでしょうか?

A:多くの中小企業が、売上の低迷や競合との競争激化など、外的な課題を感じたときにブランディングの必要性を感じ始めます。ただし、本来ブランディングは、売上が落ちてから取り組む「対症療法」ではなく、事業の方向性や価値を明確にするための「経営設計」の一部です。新商品・新サービスの立ち上げ時、新しい販路の開拓や新規事業へ挑戦するフェーズ、組織の成長フェーズ、あるいは次世代への事業承継のタイミングなど、「節目」での見直しが効果的です。

Q4. ロゴやキャッチコピーをつくれば、ブランディングは完成したと言えるのでしょうか?

A:ロゴやキャッチコピーは、ブランディングの「見える化」の一部です。しかし、それだけでは本当のブランディングとは言えません。大切なのは、その裏にある「価値の設計」や「選ばれる理由」の明確化です。ここにまず、最大限のエネルギーをかけて自社の差別化戦略を追求することが大切です。つまり、表面的なデザインだけでなく、誰にどんな価値を届ける会社なのか?という「中身」が整っていてこそ、デザインが力を発揮します。外見と内面を一致させてこそ、ブランドとして信頼される存在になれます。

Q5. 地域密着型の会社でも、ブランディングは必要ですか?

A:むしろ、地域密着型の企業こそブランディングの力を発揮しやすい場面があります。

大手と競合するのではなく、「この地域でこの価値を提供しているのはうちだ」と伝えられることが、選ばれる理由になります。地域の人にとって覚えやすい・語りやすい存在になることが、紹介やリピーターの増加につながり、強固な顧客基盤を築くことにも寄与します。

前述の株式会社小池勝次郎商店様の事例は、参考になると思います。

Q6. うちは特殊な業界・ニッチな市場にいるので、ブランディングなんて関係ないのでは?

A:「うちは一般の人に知られていない業界だから…」「うちはBtoBで、限られた取引先とだけ関わっているから…」そんな理由で、ブランディングは関係ないと考える方も少なくありません。ですが、ブランディングは「知名度を上げること」ではなく、「選ばれる理由を明確にすること」です。一般的にどんな業界であっても競合が存在します。その中で、特に新規のお客様に対して、「選ばれる理由を明確にすること」が大切です。既存の取引先に依存しすぎない体制を構築していくことが、価格競争を避け、長期的な経営の安定にもつながります。専門性が高かったり、独自性のある事業をしている会社こそ、その強みをどう見せるか、どう伝えるかが重要です。「特殊な業界だからこそ、伝え方が難しい」。だからこそ、ブランディングの力が活きるのです。

Q7. 「想い」が大事だと聞きますが、自分には強い想いがあるとは思えません。それでもブランディングはできますか?

A:実は「自分には特別な想いなんてない」とおっしゃる経営者は少なくありません。しかし、それは“まだ言葉になっていない”だけの場合がほとんどです。たとえば、「どうしてこの事業を始めたのか」「今まで何を大切にしてきたのか」「どんなお客様に喜ばれた時にやりがいを感じたか」などを丁寧にふりかえると、必ずその会社ならではの想いの種が見えてきます。想いとは、壮大なものである必要はありません。日々の小さな選択や判断の中に、その会社らしさが現れています。「想いがない」のではなく、「まだ整理されていないだけ」と考えることが大切です。

Q8. 差別化戦略は構築できたのですが、次にブランディングにはどれくらい力を入れるべきでしょうか?

A:差別化戦略は、企業が「どの市場で、どのような価値で勝ち残るか」を明確にするための最重要な土台です。しかし、どれほど優れた戦略を描いても、それが顧客に伝わらなければ、選ばれる存在にはなれません。特に新規顧客の開拓では致命的です。そこで必要になるのが、“見せ方・伝え方”としてのブランディングです。どちらも同じぐらい力を入れるべきだと考えます。

先ほども触れましたが、特に一般消費者向けの高価格帯商品やサービスの場合、「高い価値がある」と認識してもらうには、デザインや表現のクオリティが重要になります。商品が優れていても、ロゴやコピー、パッケージ、Webデザインなどの表現レベルが低ければ、「高そうに見えない」「信頼できなさそう」と判断されてしまうことがあります。

一方、BtoBや受託事業などにおいても、差別化戦略がしっかりできていても、ブランドとしての打ち出し方が曖昧なままだと、顧客の印象に残らず、「なんとなく似た会社」として埋もれてしまうリスクがあります。

重要なのは、「差別化の中身」と「表現のレベル」の両輪がそろってはじめて、成果につながるということです。どちらかが弱ければ、もう一方の力も十分に発揮されません。

そのため、「何を伝えるか」が明確になったら、「どう伝えるか」にもしっかりと力を注ぐことが、ブランディング成功のカギとなります。企業や商品の価値にふさわしい“伝わり方”を設計することこそ、ブランディングの本質です。

Q9. ブランディングを依頼するデザイン会社は、どう選べばよいですか?

A:デザイン会社選びで一番気をつけていただきたいのは、「デザインが上手そうに見えるかどうか」ではなく、その会社が“差別化戦略”をきちんと理解し、それをデザインに落とし込めるかどうかです。

一見、洗練されたデザインで、大手企業の実績が豊富な会社に魅力を感じるかもしれません。しかし、中小企業のブランディングでは、そうしたデザインが必ずしも効果的とは限りません。むしろ、きれいに整いすぎて、大企業のような“無難で没個性なブランド”になってしまい、競合との差が伝わらなくなるというケースも多く見受けられます。

中小企業にとって大切なのは、「らしさ」や「想い」を活かしながら、ターゲットを踏まえて、エッジが立った表現で“選ばれる理由”を打ち出すことです。一定のデザインクオリティはもちろん必要ですが、それだけでは足りません。前述の通り、中小企業のブランディングは、差別化戦略を大前提にした「ほどよいひっかかり」がポイントになります。本当に成果につながるブランディングとは、差別化戦略とデザイン表現がうまく連動していることが不可欠です。選定にあたっては、「差別化戦略をしっかりと理解できる会社か」「中小企業のブランディング支援において、売上や利益につながっている実績があるか」「デザインはもとより、“成果”を重視しているか」という視点で判断することが、経営者としての正しい選択になると思います。

Q10. 差別化戦略を練り、ブランディングをしても成果がでないことはありますか?

A:あります。

その場合、以下の3つの視点で検証することをお勧めします。

第一に、もし差別化戦略をしっかり練り上げて、ブランディングをしても成果が出ないとすれば、売り方が確立できていない可能性があります。通常、自社に経験がない売り方をする場合は、その習得までにそれなりの時間とコストがかかることを念頭にいれて、地道に改善していくスタンスが大切です。最低1人は、その売り方を習得するための専任担当者が必要です。

ちなみに、新商品開発と新販路開拓を同時に進めてうまくいかない場合、どちらが原因か検証しにくいことがあります。ですから、当社では、基本的に、どうしてもという場合を除いて、この2つを同時に進める経営判断はあまりお勧めしていません。

新商品開発と新販路開拓を同時に進めるというのは、内容にもよりますが、事業をひとつ立ち上げると言っても過言ではありません。しばらく売上が立たないと経営者としては、つらい状況になりますが、それだけ厳しい道のりを選択していることを認識して、じっくり取り組んでいく必要があります。うまくいくことを信じて、コツコツと改善を積み上げていくことが重要です。

第二に、顧客の評価を確認することも大切です。もし、購入者の評価が高いにも拘わらず、売れ行きが悪い場合は、売り方の改善の前に、ブランディングで失敗している可能性もあります。つまり、しっかりと価値が伝わらないブランディングではどんな売り方をしても伝わりませんので、なかなか結果が伴いません。一旦、売り方の投資を弱めるか止めて、ブランディングを追求する必要があります。

第三に、顧客の評価が低かった場合は、差別化戦略から見直す必要があります。根本からのテコ入れになってしまいますが、当社のこれまでの経験では、本質に目をむけて再設計することが近道になります。創業から17年に渡って中小企業に特化して支援をしていますが、そこでよく感じることが、意外と経営者や現場の方が、お客様の声を聞いていないということです。勇気を出して、自社の商品・サービスの評価を聞くことが、良い差別化戦略を生み出すベースになります。

11. まとめ

本コラムでは、「中小企業のブランディング大全」と題して、ブランディングの基本的な考え方から実践のポイント、そして成果につながった事例の数々までをお伝えしてきました。

すべての章に共通しているのは、「中小企業だからこそ、ブランディングの力が活きる」ということです。

中小企業は、経営者の「想い」や「意思決定」が、そのまま事業やブランドに直結します。つまり、大企業のように膨大な予算や知名度がなくても、自社の価値を正しく言葉にし、伝える設計さえできれば、確実に選ばれる存在になれるということです。

これまでご紹介してきた企業も、はじめは皆さん、ブランディングに対して不安や疑問を抱えていました。

- 「うちみたいな業界にブランディングなんて意味があるのか?」

- 「今さらブランドなんてつくれるのか?」

- 「お金も時間も限られている中で、本当に効果が出るのか?」

――そんな問いを抱えながらも、自社の「想い」「強み」「差別化された価値」と向き合い、ポジショニングやブランド体験の設計を進めた結果、営業効率の向上、新規顧客の増加、採用力の強化など、確かな成果を手にしてこられました。

そして何より、「自社の価値を再発見できた」という声を多くいただいています。

ブランディングとは、外に向けて“よく見せる”ことではなく、自社の本質的な価値を見つけ出し、それを“選ばれる言葉”に変えるプロセスです。経営の本質にかかわる取り組みです。

もし今、あなたの会社が、

- 商品やサービスには自信があるのに、うまく伝わらない

- 競合とどう差別化してよいかわからない

- 採用や営業で自社の魅力が伝わらず、チャンスを逃している

――そんな悩みを抱えているなら、ぜひ一度「ブランディング」という視点から、自社を見つめ直してみてください。

すでにあなたの会社には、他にはない“価値”が眠っているかもしれません。 あとは、それを見つけ、磨き、伝えるだけです。

ブランディングは、中小企業の未来を変える「戦略」です。 そして、それを成果につなげるための実践モデルが、私たちが提唱する「カテゴリーキラーづくり」です。

このコラムが、あなたの会社の“選ばれる理由”をつくるきっかけになることを願っています。

12.もっと学びたい方へ ― 経営のヒントが詰まった「お試し読み」のご案内

本コラムでは、中小企業がブランディングを通じて「選ばれる存在」になるための考え方や実践ステップをご紹介してきました。

そして今、ブランディングの重要性を実感された方にこそ、ぜひお伝えしたいことがあります。

それは、本当に成果を出すブランディングは、「商品づくり」や「営業戦略」、さらに「事業戦略」と深くつながっているということです。

たとえば――

「何をどう伝えるか」というブランディングは、

そもそも「何を売るか」「誰に売るか」「どう価値をつくるか」という設計なしには、機能しません。

実際に、ブランディングを通じて成果を出している企業は、商品やサービスの企画段階から「選ばれる仕組み」づくりに取り組んでいます。

その考え方のベースになっているのが、私たちの書籍

**『儲かる10億円ヒット商品をつくる!カテゴリーキラー戦略』**です。

この本では、競争を避け、「あの会社しかない」と言われる商品・サービスをどう生み出すかという視点から、差別化とブランディングの本質をひもといています。

当社が指導した実例をもとに、詳しく解説しています。

Amazon、全国書店でお求めいただけます。

※以下の当社サイトでは、特典付きで提供しています。

「儲かる10億円ヒット商品をつくる!カテゴリーキラー戦略」の本|ブランディングの本ならミスターマーケティング

■今だけ!書籍の「お試し読みPDF」を無料でプレゼント中

現在、この書籍の一部を無料で読める【お試し読みPDF】を特別公開中です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

👉【ダウンロードはこちら】

https://www.mr-m.co.jp/bookoffer/

※1分ほどの簡単なフォーム入力で、すぐにご覧いただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■こんな方におすすめです

- ブランディングを進める中で「差別化の設計」も見直したい

- 見た目ではなく“中身”から強い商品をつくりたい

- 価格競争から抜け出したいけれど、どうすれば…?

- 商品を持っておらず、受託中心の事業だけれど、自社の「価値の見せ方」を模索している

- 属人的な営業から脱却し、会社として選ばれる体制を築きたい

本書は、モノづくり企業だけでなく、BtoB受託ビジネスやサービス業の方々にも数多く活用いただいています。

「商品がない」からこそ、自社の“強み”や“らしさ”をどう見せるかが重要になります。

あなたの会社の「選ばれる理由」を、もっと強く、もっと伝わるものに。

その第一歩として、今すぐこの“お試し読み”をご活用ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

👉【ダウンロードはこちら】

https://www.mr-m.co.jp/bookoffer/

※1分ほどの簡単なフォーム入力で、すぐにご覧いただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

📌 ご案内

この「お試し読みPDF」は、現在特別に公開しておりますが、予告なく掲載を終了する場合がございます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひこの機会にダウンロードしてお役立てください。